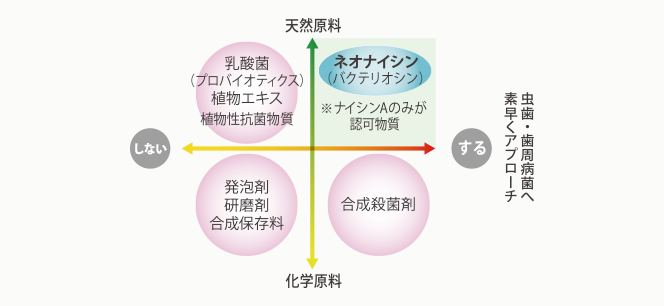

口腔内のトラブル原因菌を効果的に殺菌*しながら、飲み込んだ場合は消化分解されて安全*

植物性乳酸菌ペプチド特許製剤「ネオナイシン®」

「ネオナイシン®」は九州大学大学院農学研究院、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科、国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部との産学連携による、菌で菌を制す乳酸菌抗菌ペプチド研究から生まれた、新しい時代のニーズに対応する植物性乳酸菌ペプチド特許製剤。

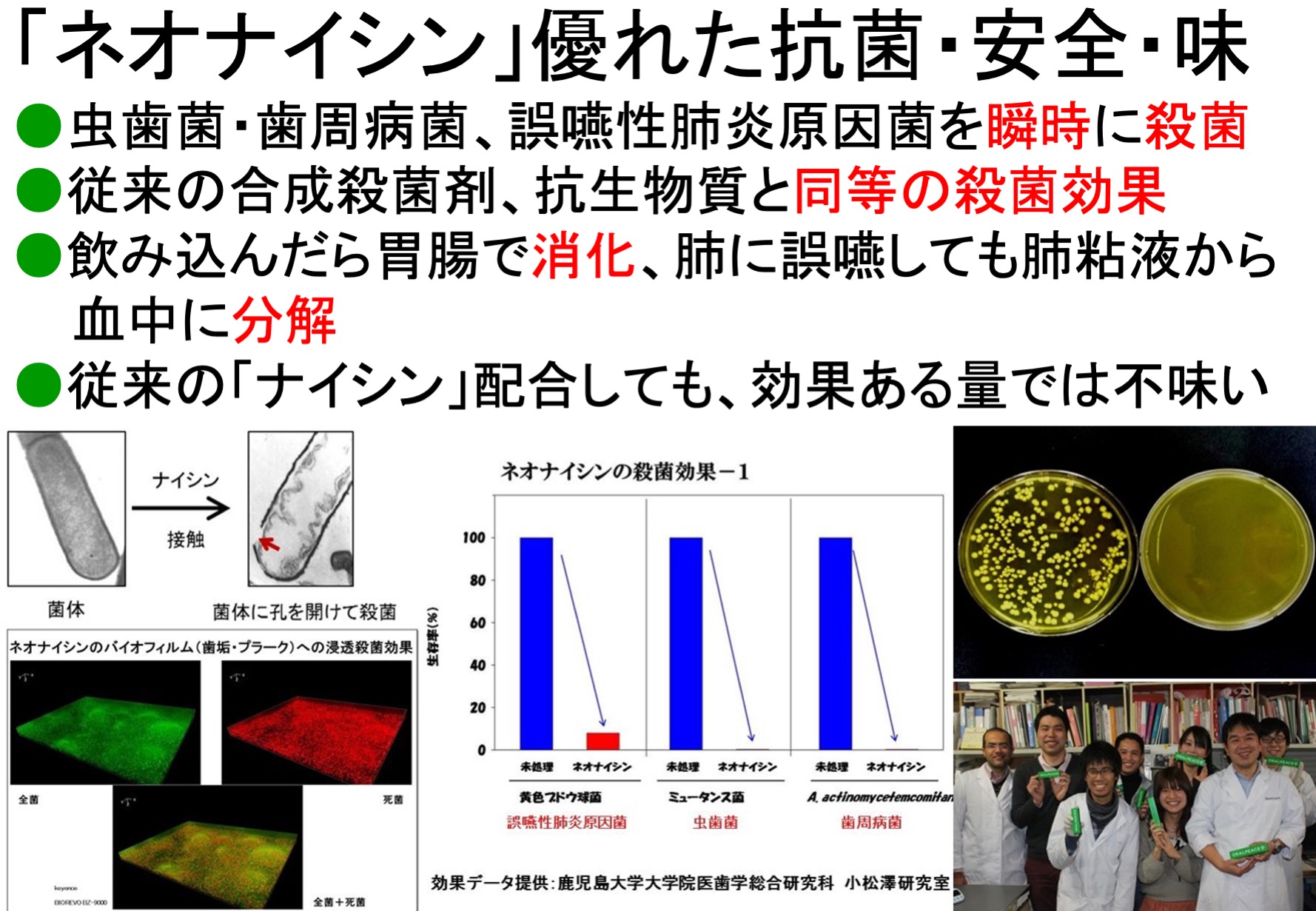

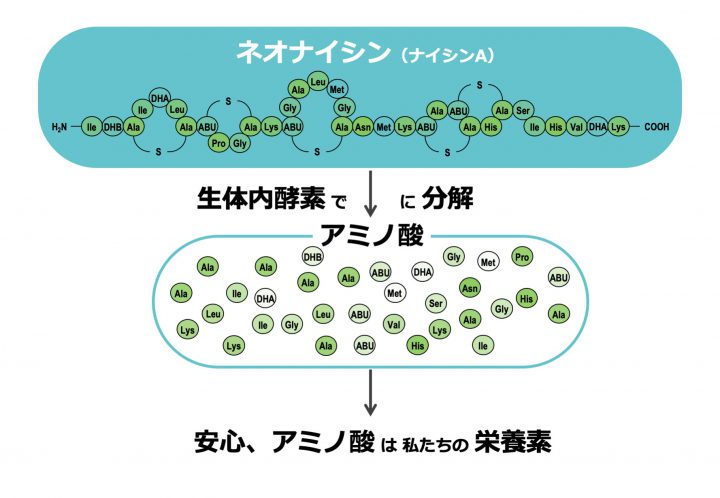

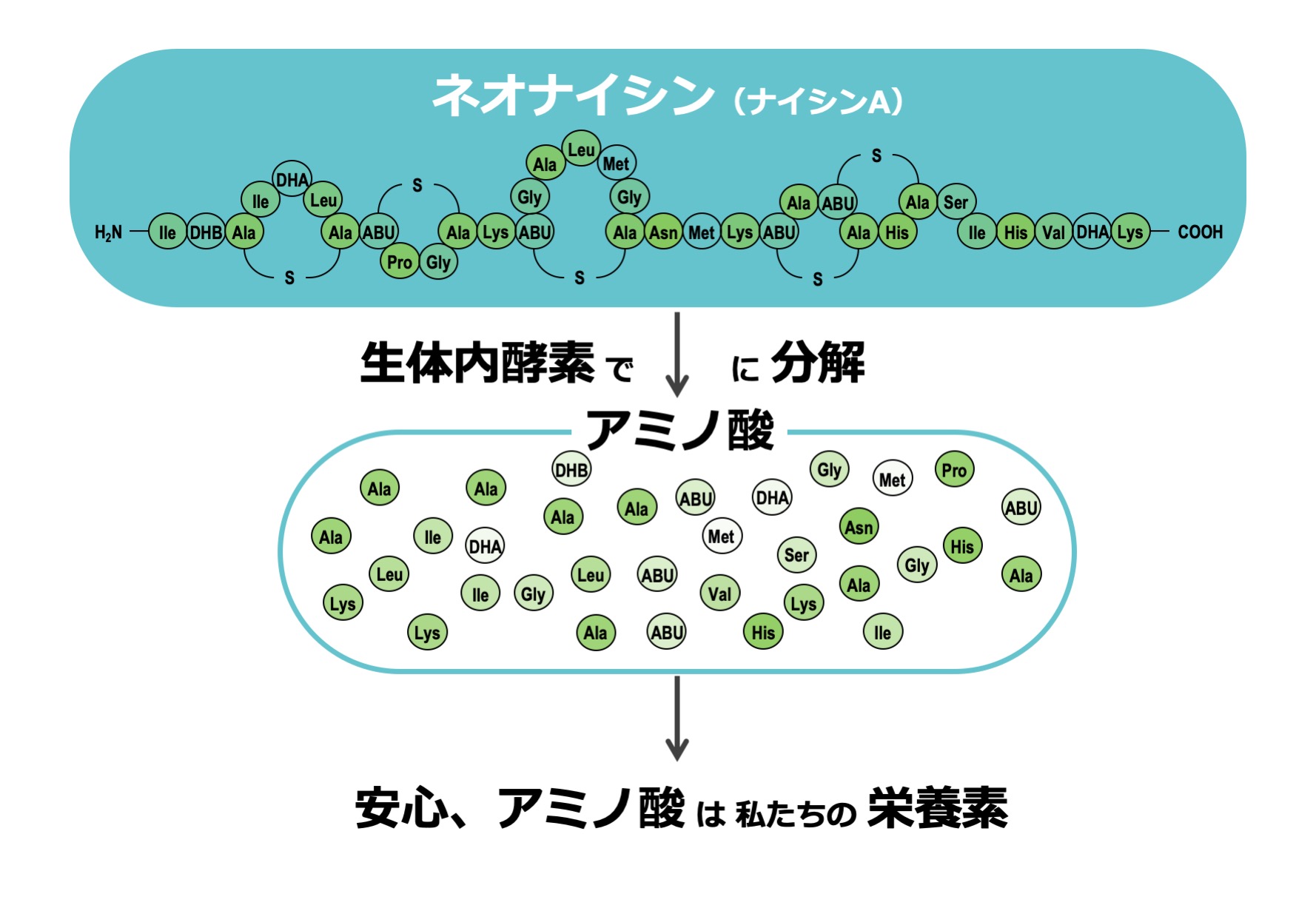

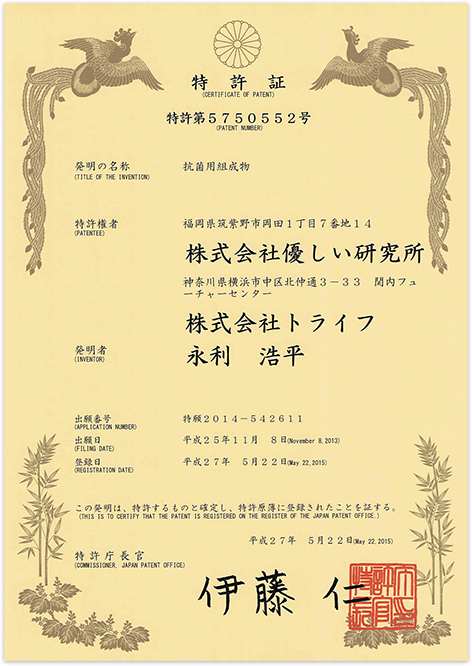

福岡県産の「おから」から発見された乳酸菌から生産され、「口腔内のミュータンス菌・Pg菌・歯周トラブル原因菌・大腸菌・誤嚥性肺トラブル原因菌・口臭原因菌・カンジダ菌などの幅広いトラブル原因菌に、一般の抗菌剤・抗生物質と比べて超低濃度で瞬時にアプローチしながら、飲み込んだ場合は腸管内でアミノ酸として速やかに消化・分解され安全」である点が大きな特徴です。(特許第5750552号)

ネオナイシンとは

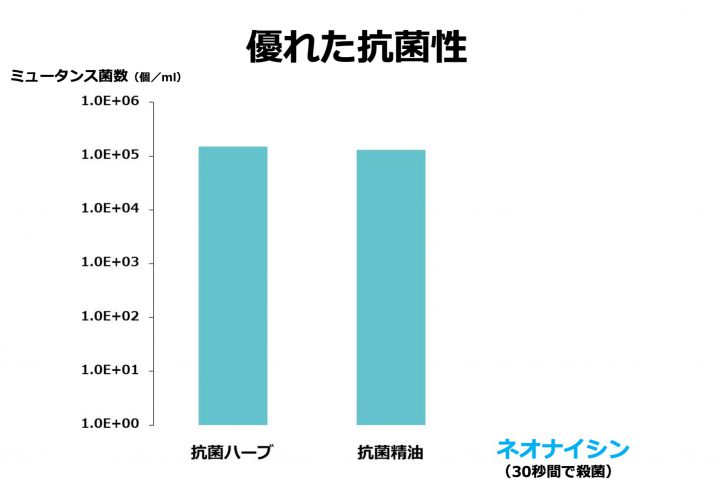

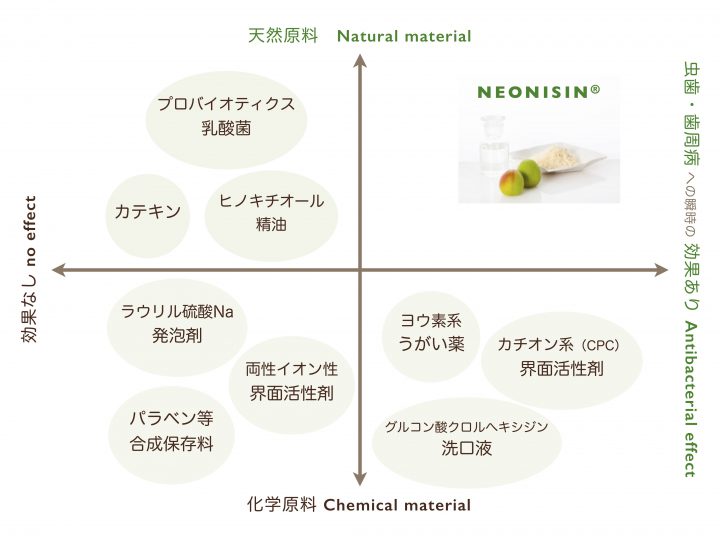

優れた抗菌力と安全性を両立する新しい時代の天然抗菌剤

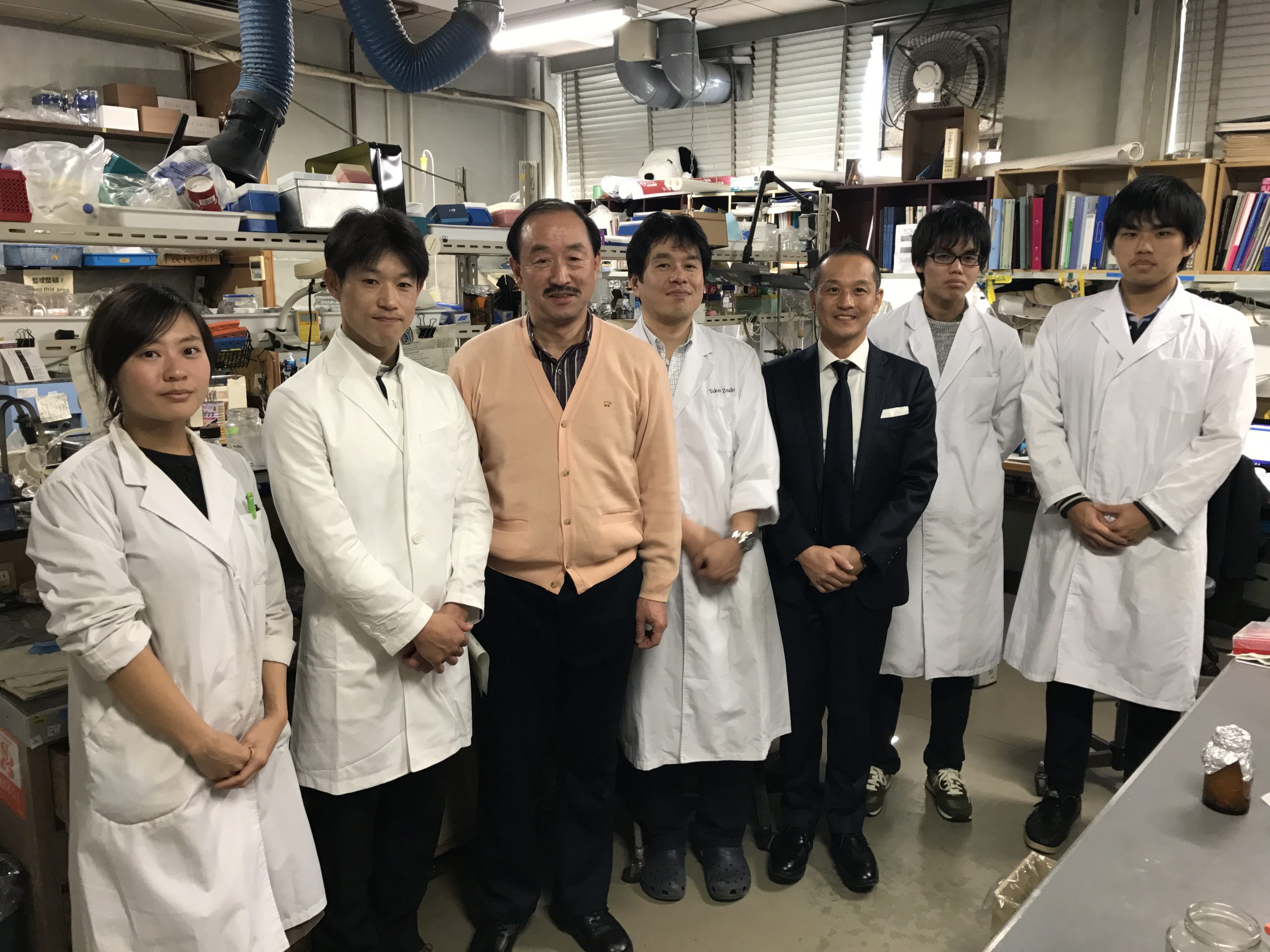

「ネオナイシン®」は九州大学大学院農学研究院、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科、国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部との産学連携による、

菌を菌で制す乳酸菌抗菌ペプチド研究から生まれた、新しい時代のニーズに対応する植物性食品由来の乳酸菌ペプチド特許製剤です。

「植物性の食べ物に住む清潔な乳酸菌から生産され、

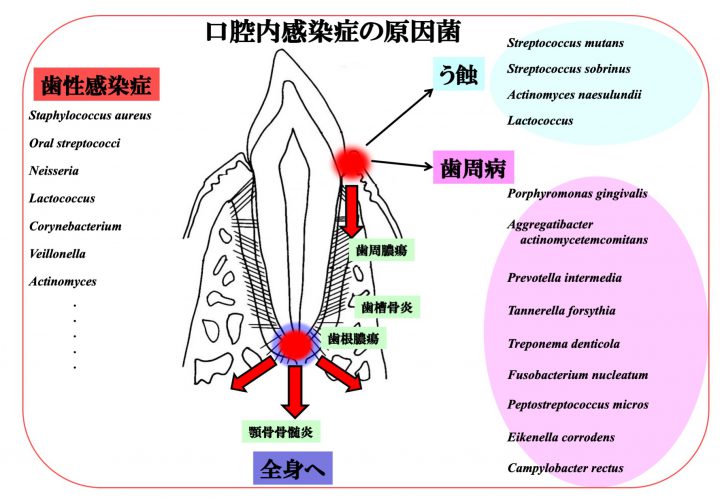

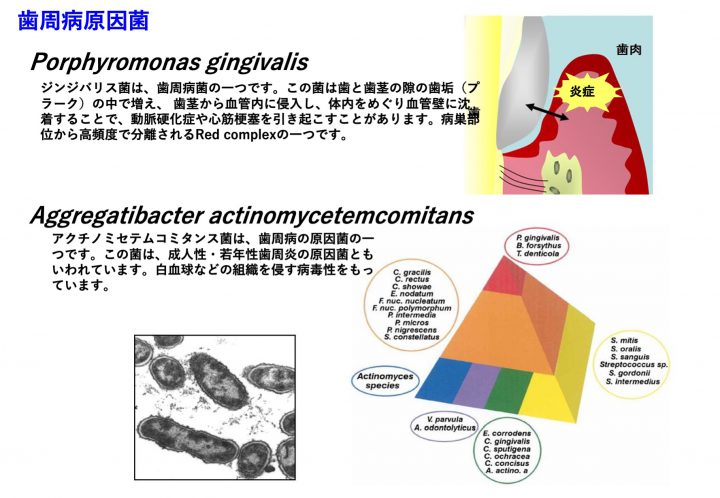

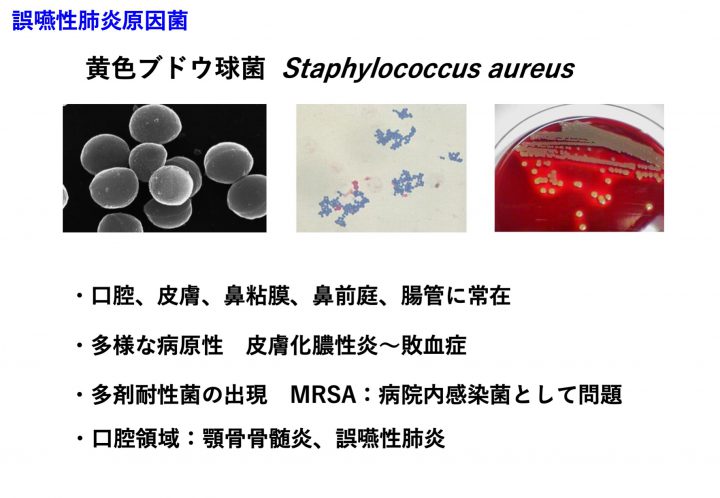

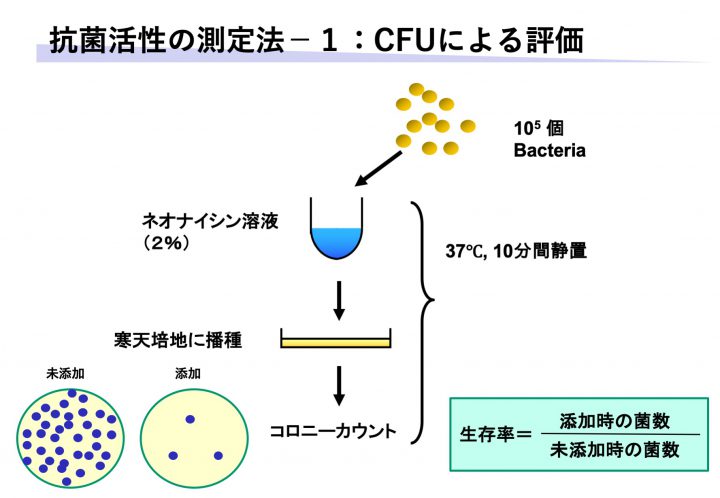

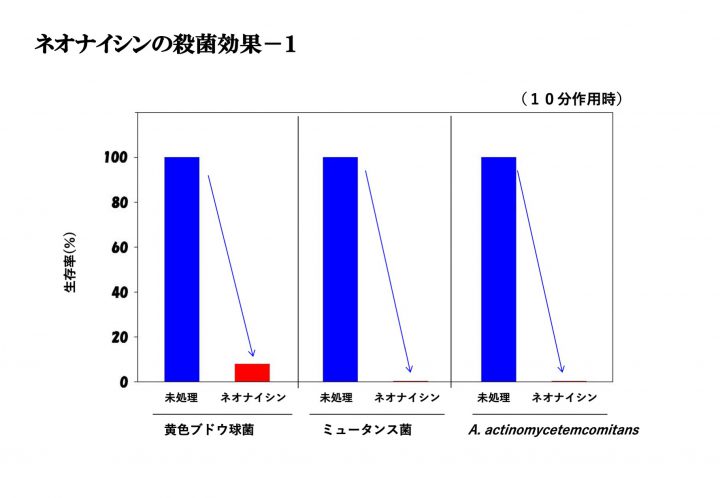

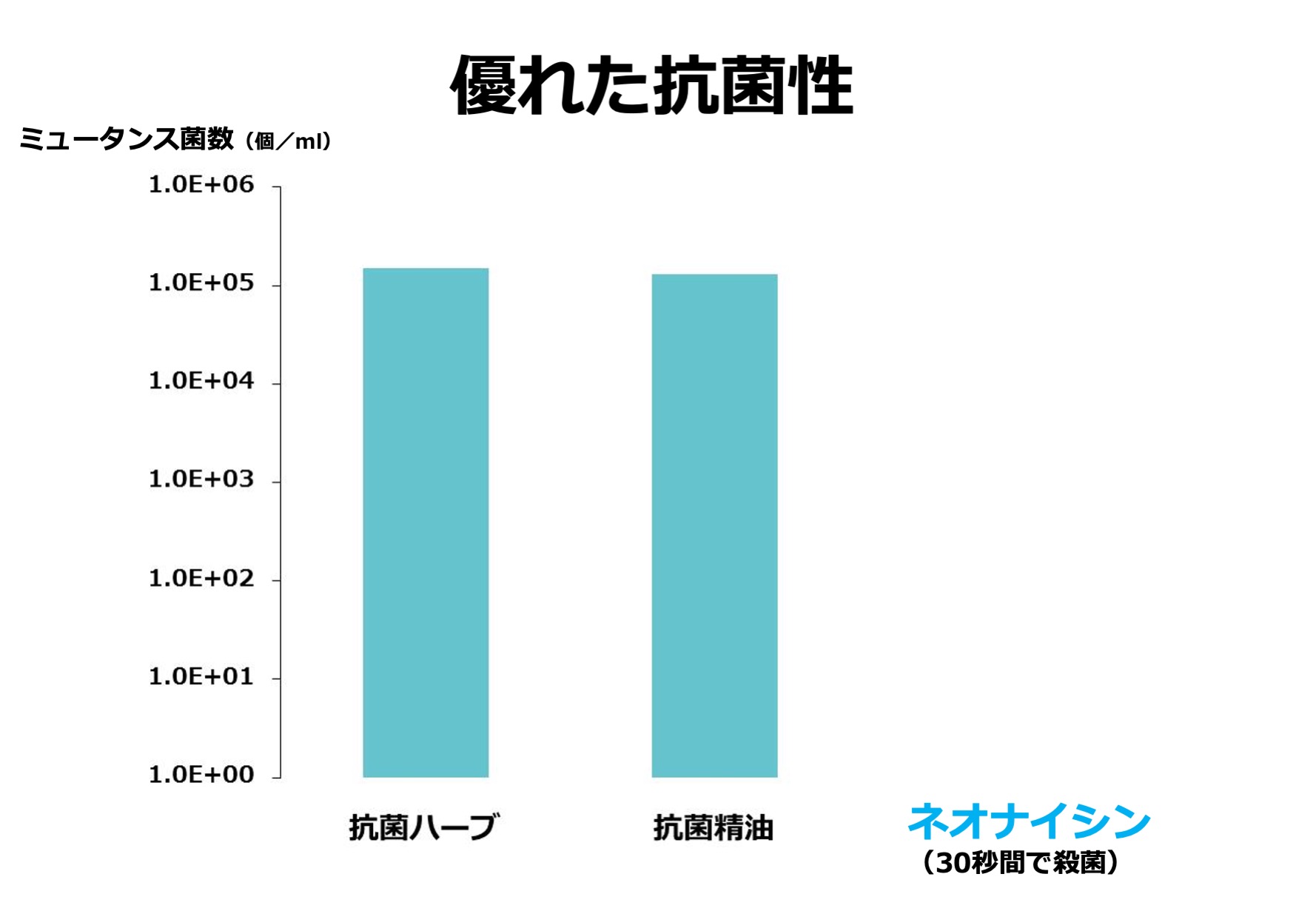

口腔内のミュータンス菌・Pg菌・歯周トラブル原因菌・大腸菌・誤嚥性肺トラブル原因菌・口臭原因菌・カンジダ菌などの幅広いトラブル原因菌に、

これまでの抗生物質・合成殺菌剤・植物毒系抗菌剤に比べ、超低濃度で瞬時にアプローチしながら、

飲み込んだ場合は腸管内でアミノ酸として速やかに消化・生分解され人体に安全、そして環境に優しい」点が大きな特徴です。

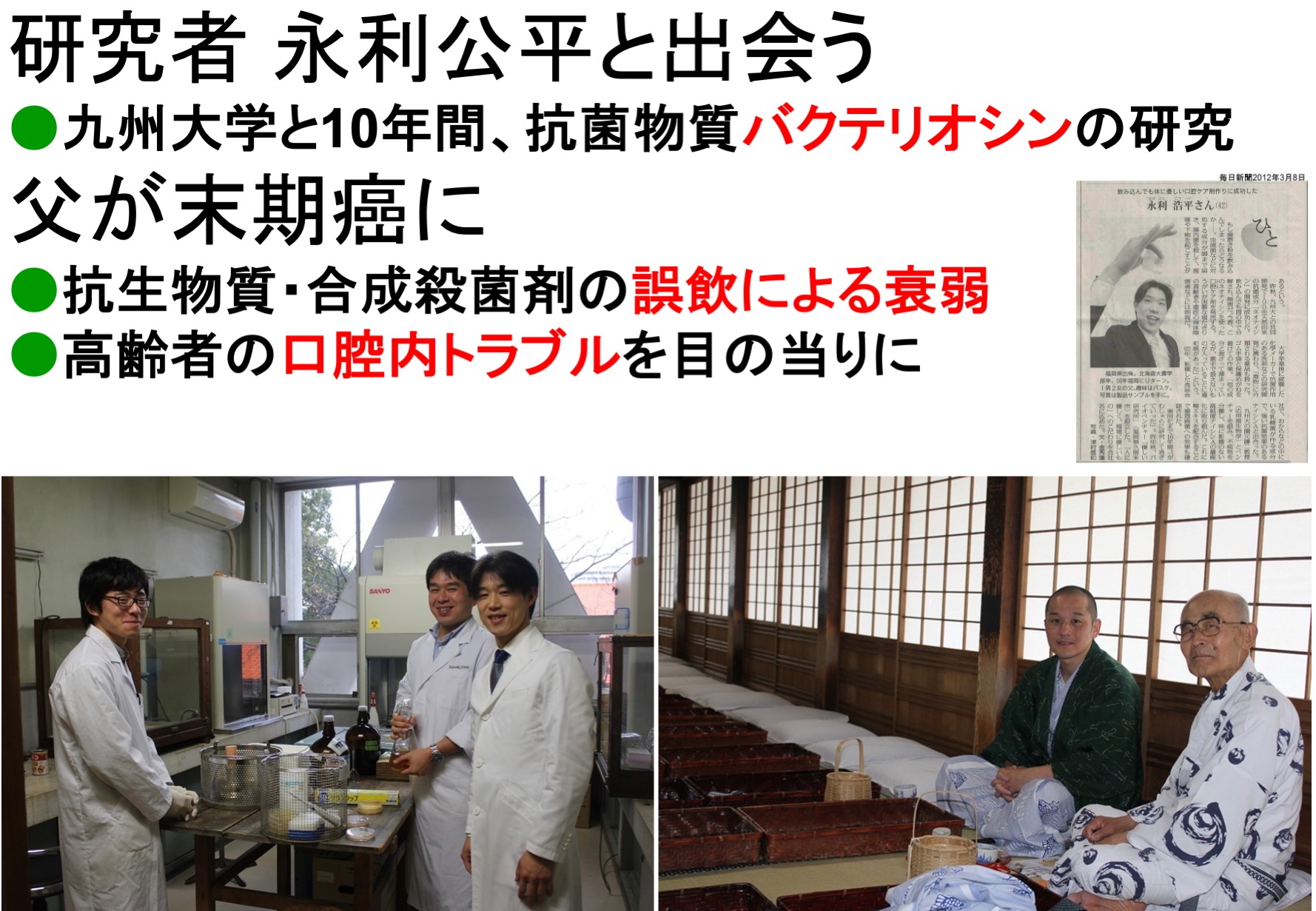

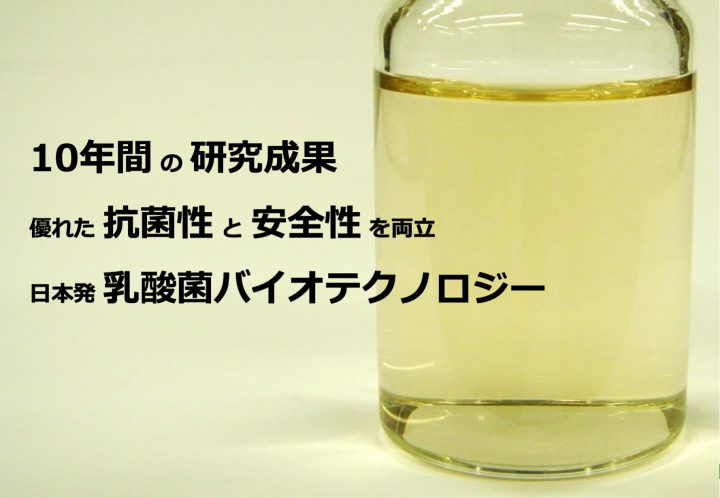

【「ネオナイシン®」発明までの道のり】

「ネオナイシン®」の研究は、これまでにない体や環境に優しい安全な天然抗菌剤をつくり出そうと、世界的な乳酸菌バクテリオシン(抗菌ペプチド)研究の第一人者である、九州大学大学院農学研究院生命機能科学部門教授、日本乳酸菌学会会長、日本生物工学会会長を歴任された工学博士である園元謙二名誉教授と、

約10年間の乳酸菌バクテリオシン研究に取り組んできた北海道大学農学部出身の研究者である永利浩平が、

家族が障がいを持ったことがきっかけで、日本人で初めてオーガニック認証付きの製品ブランドを開発し、約10年間その事業を通した社会貢献活動に取り組んできた起業家の手島大輔に、

産学官の研究成果である福岡県産の「おから」から発見された植物性食品由来の清潔な乳酸菌が作り出す、

抗菌ペプチド「ナイシン」を高度精製した「高純度ナイシンA」をオーガニック化粧品の保存料や衛生剤、社会貢献に活用できないかと、東日本大震災のあった2011年3月に相談メールを送ったことから始まりました。

その後2012年2月、手島の父が末期ガンを宣告され闘病、抗がん剤治療から免疫力が下がり潰瘍やカビなど口腔内の細菌が引き起こす様々なトラブルに悩まされた際、カンジダ用の抗菌剤を飲み込んでしまい、おなかを壊しさらに衰弱してしまうという事が起こりました。

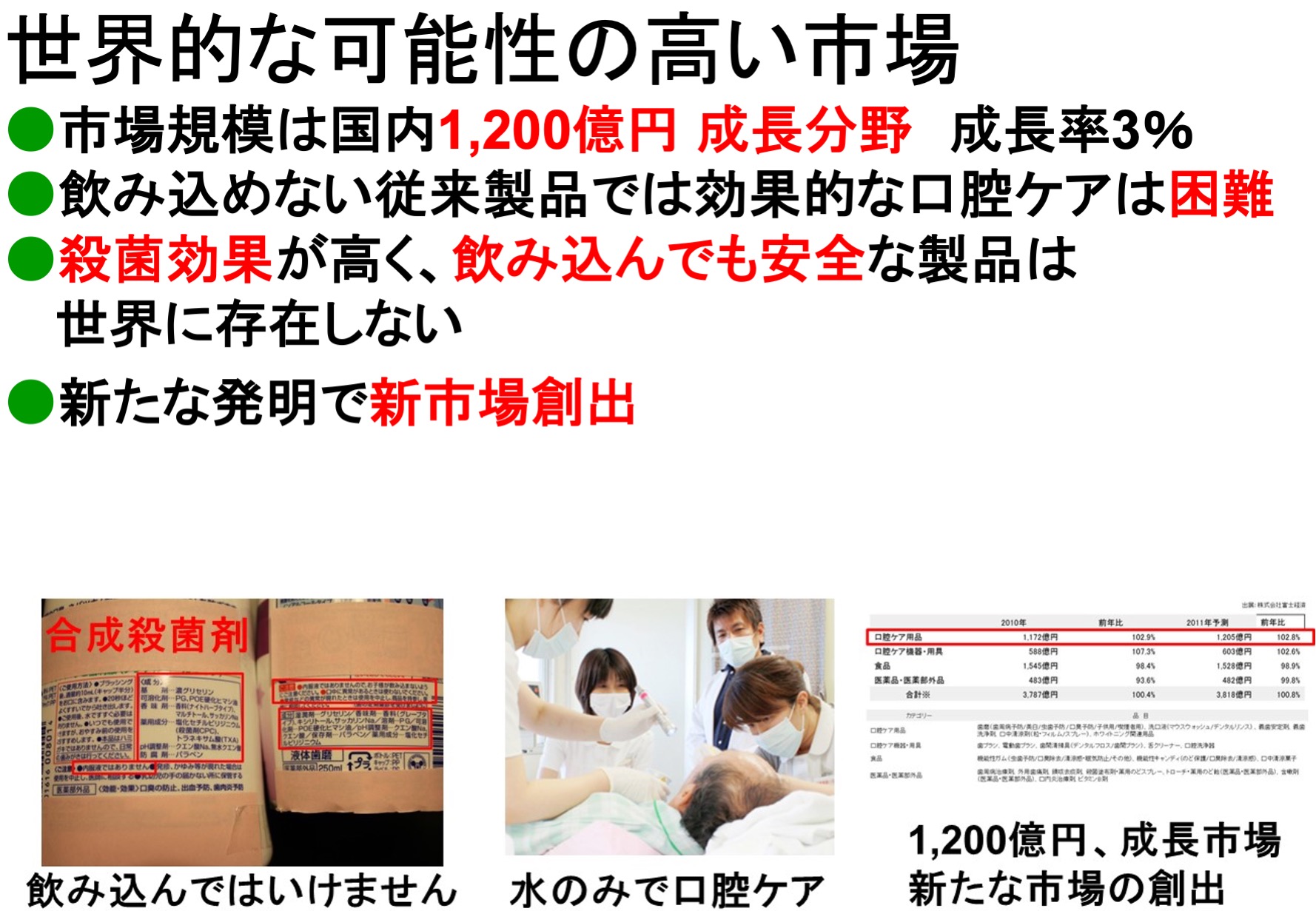

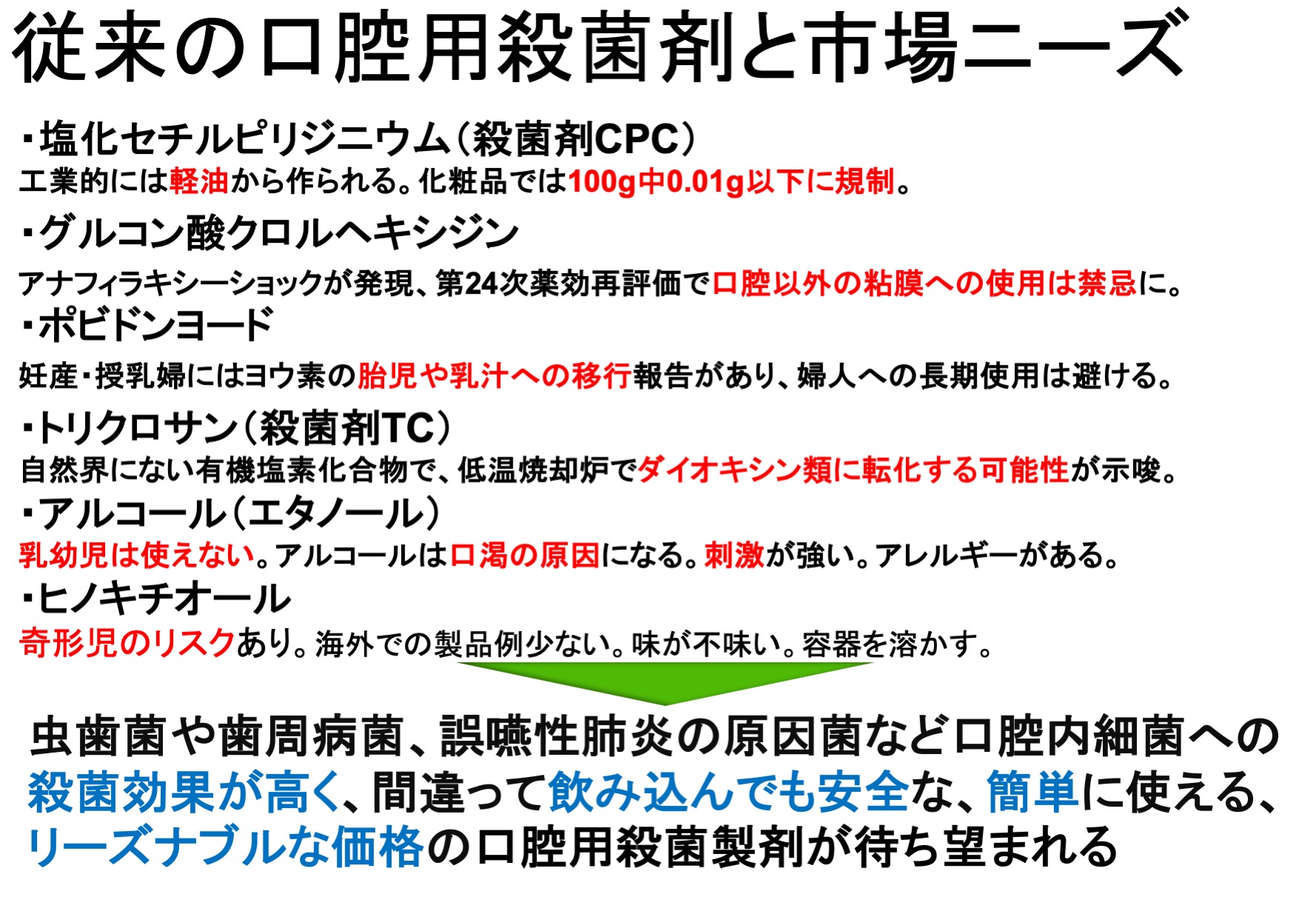

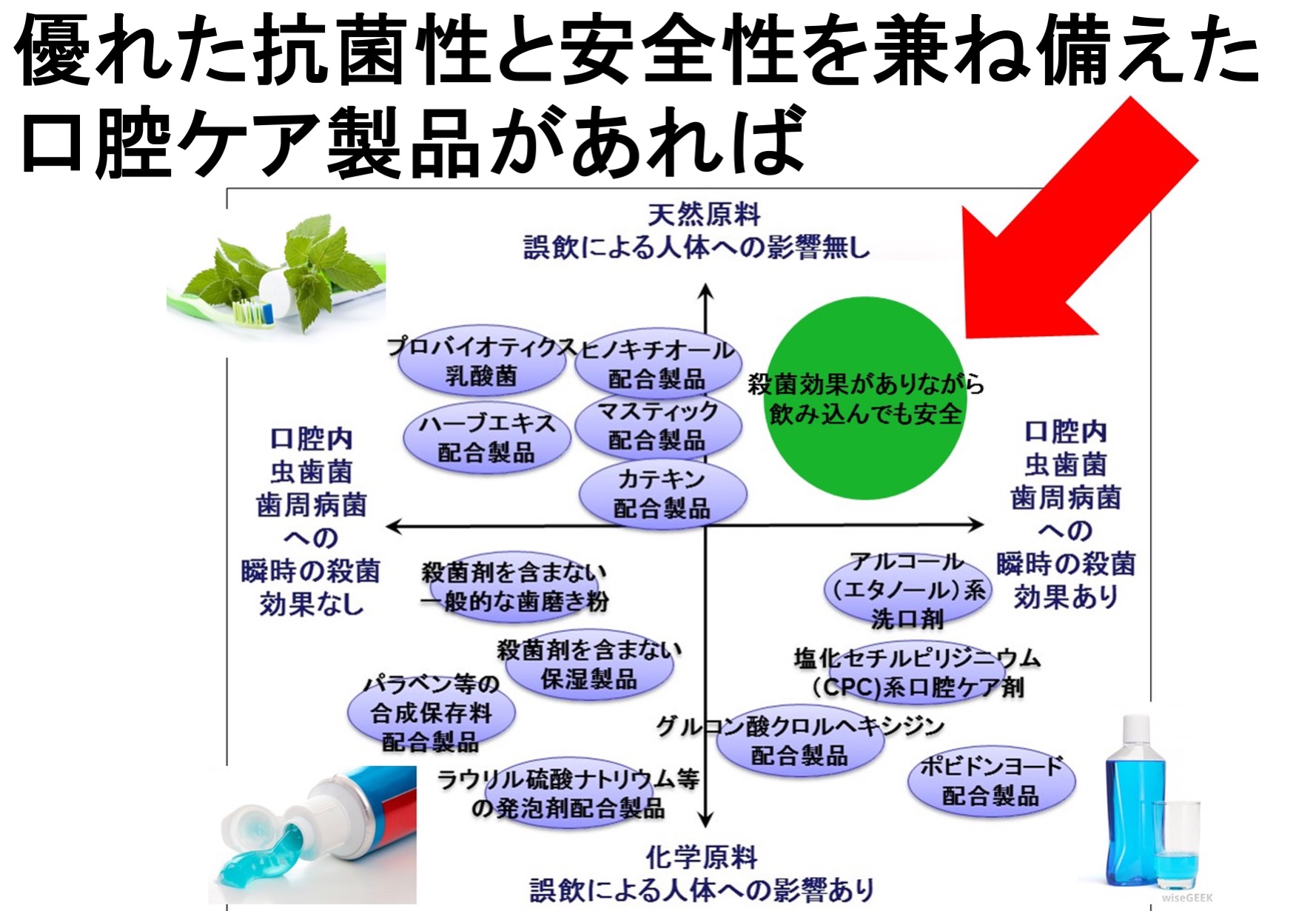

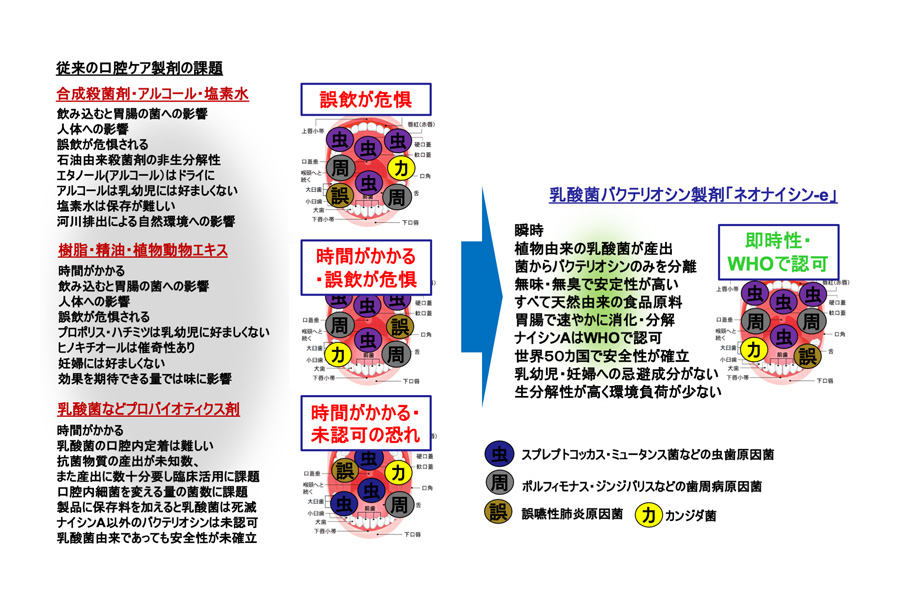

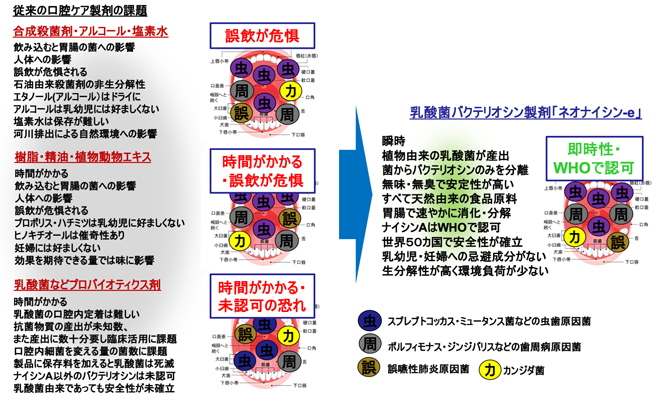

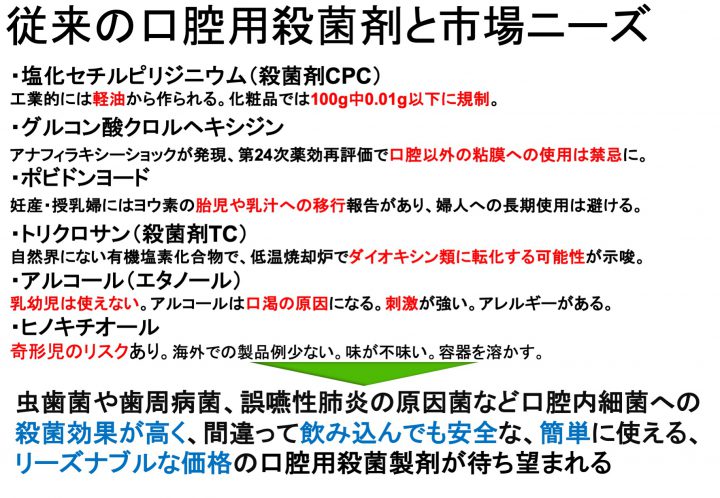

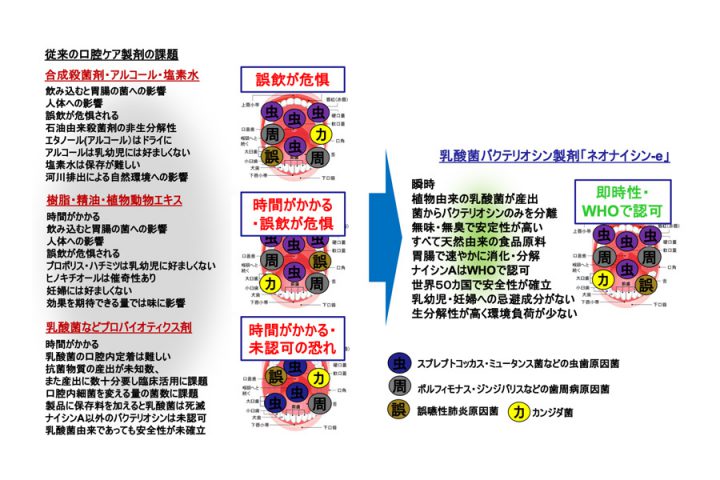

これまでの石油由来の合成殺菌剤や植物濃縮系抗菌剤は、口腔内の細菌も殺菌しますが、間違って飲み込んだ場合は分解しにくい特徴から、腸管内の良い働きをする細菌までを殺菌してしまい、おなかを壊してしまうという副作用があります。

またアルコール(エタノール)や次亜塩素酸、塩素、フェノール、クレゾールといった刺激の強い消毒剤は、

医療器具や机、床などの清掃・殺菌には適していますが、人体の口腔内や皮膚上の細菌を殺菌するための継続塗布には、健康被害、肌荒れや皮膚のバリアを壊してしまうという副作用があります。

そしてペニシリン等の抗生物質は、発見から100年間に渡って人類の発展に寄与してきましたが、

細菌の方も人類が作り出す抗生物質で殺されないような耐性菌(MRSA・バンコマイシン等の院内感染菌等)、つまり抗生物質では殺菌することの出来ない菌を発生させ、新規抗生物質の発明と耐性菌の出現といういたちごっこの状態となり、今後の打ち手に課題がありました。

また、抗菌ペプチド(バクテリオシン)として活用する乳酸菌についても、人や動物の体に住む不潔な菌、糞便由来の菌を培養したエキスの製品は、口に入れる製品、食べ物として多くの消費者は使いたくないという課題もあります。

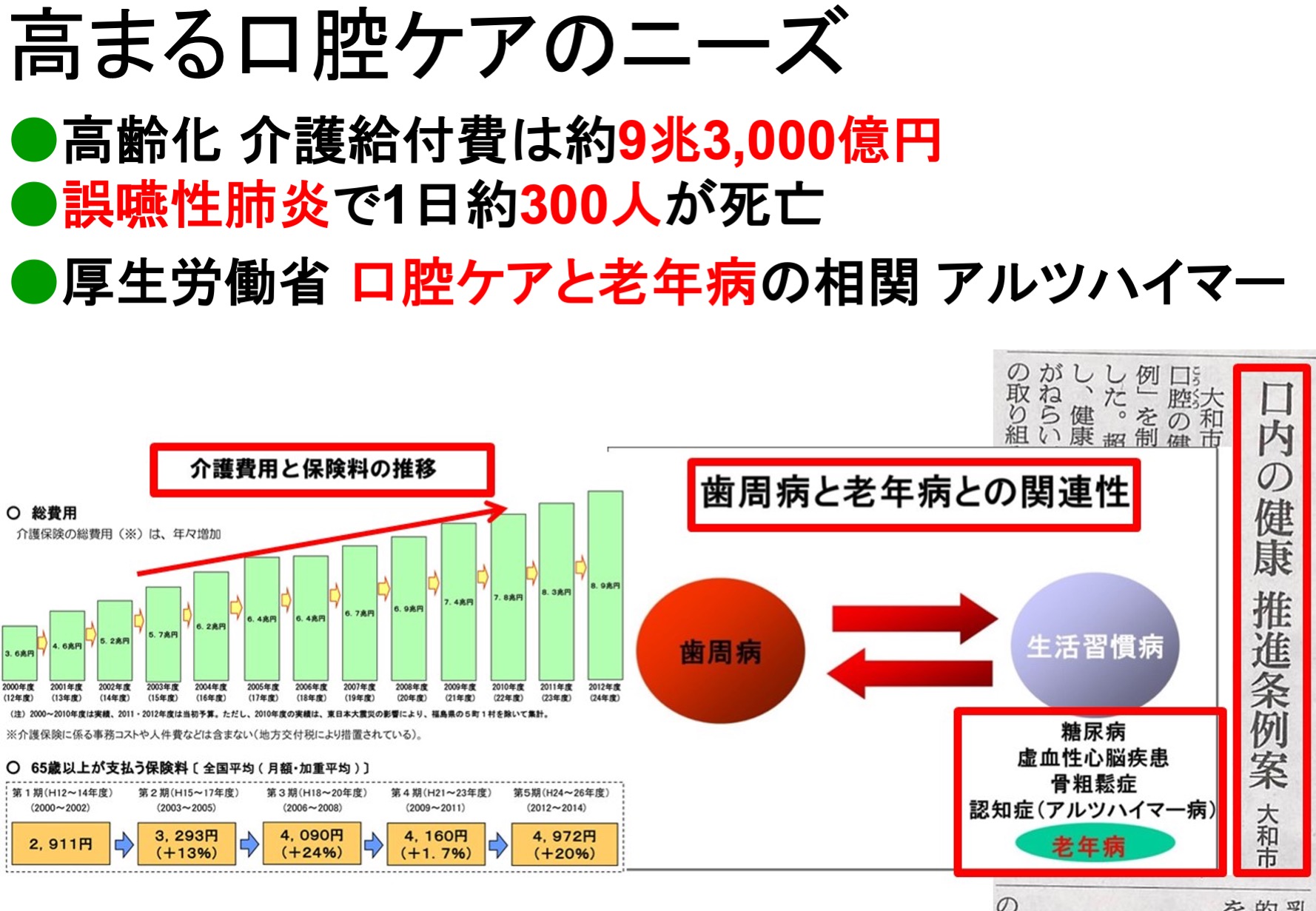

高齢化が進む2000年代以降、世界中において、これまでの合成殺菌剤や植物由来抗菌剤、抗生物質の課題を解決する、人と環境に優しい未来の抗菌物質が求められる時代になってきていました。

そして高齢化が進み、口の中の雑菌が就寝中などに肺に入ってしまう誤嚥性肺炎による死者は1日に300人を超えるようになり、叔父と叔母も誤嚥性肺炎により続けて失うということが起こりました。

これらのことから気づきを得、自分たちのできる事でお役に立ちたいと、これまでにない家族に本当に使いたい、世界に今までない、トラブル原因菌への優れた抗菌効果がありながら飲み込んでも安全な天然抗菌剤の開発に着手したのです。

それまで永利は、「青年よ大志を抱け」のウィリアム・スミス・クラーク博士の北海道大学農学部に憧れ進学、

卒業後東京の化学品メーカーにて食品環境向けサニタリー商品(石油系合成殺菌剤)を、2000年からは化粧品OEM会社でヘルスケア化粧品の研究開発に従事してきました。

ゴム手袋と保護めがねをつけての化学合成殺菌剤研究の日々から体や環境に優しい抗菌剤の必要性を強く感じ、

また質より数の低付加価値化粧品の処方開発の日々の明け暮れから高付加価値技術の研究開発への自身の人生の方向性を決心、

2002年、戦前の1934年に祖父が創業した乳業会社で乳酸菌バクテリオシン「ナイシンA」を知ります。

そして約20年間、乳酸菌が作る抗菌物質を研究してきた、九州大学農学研究院の園元謙二名誉教授に出会うこととなります。

九州大学農学研究院の園元謙二名誉教授は、これまで20種類以上の新規バクテリオシン(抗菌ペプチド)を発見、世界一の発見数を誇る乳酸菌バクテリオシン(抗菌ペプチド)のトップ研究者で世界の第一人者です。

「ナイシンA」による安全な抗菌剤の研究では、福岡県で多くの産学官連携プロジェクトを推進し、2007年園元謙二名誉教授と共に乳酸菌バクテリオシン「ナイシンA」を核としたバイオベンチャー会社(クォーク・バイオLLP)を設立。「高純度ナイシンA」の研究と実用化を模索していました。

しかし、1928年にイギリスの酪農家がチーズの中から発見した乳酸菌バクテリオシン「ナイシンA」は、

安全な食品保存料として1969年にWHOで認可されて以来、アメリカでも1988年に一般的に安全食品(GRAS)認定されていましたが、日本の厚生労働省での認可は2009年まで下りず、日本の食品分野での活用の扉は閉ざされたままでした。

食品分野以外の用途を模索し、大手企業等に研究成果を売り込みましたが、社会ニーズやポテンシャルに気付いてもらえず、10年間の研究成果も出口が見えないまま。

そこで体や環境に優しいオーガニック化粧品への活用を模索、2011年当時オーガニック化粧品ブランドを多数立ち上げていた手島にメッセージを送り、実用化について相談することにします。

当時の手島は、シェアの奪い合いのために模倣製品が次々投入されていた当時の混沌とした化粧品業界に将来性を見出せず、

社会貢献事業を継続するための独自性・革新性のある技術、皆の仕事として胸を張れる、人類の発展に寄与する様な貢献性・公益性のある技術を探し求めていました。

そんな縁で2人が出会い、永利は祖父の事業に教えられ、手島は父の闘病する姿に教えられ、自分たちの身の丈で挑戦できる、家族や社会に役立つための、

「これまでに世界にもない、飲み込んでも安全な口腔ケア製品を生み出し、事業を通した社会貢献活動を行う」ということを思い付くに至ったのです。

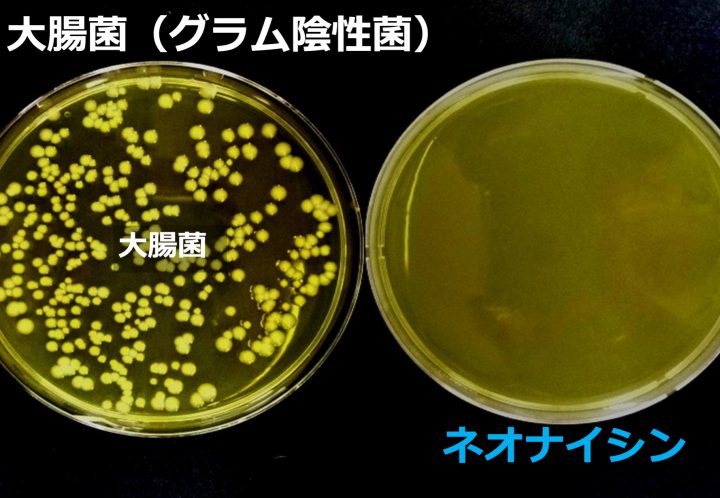

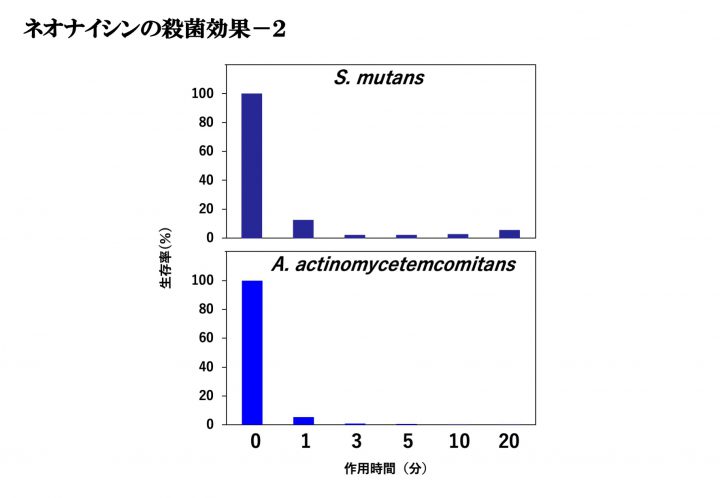

永利は、これまでの「高純度ナイシンA」のグラム陽性菌(ミュータンス菌等)の殺菌だけでなく、「人体への用途として、トラブルを引き起こす幅広い菌への抗菌活性がありながら、飲み込んでも安全」という新しい市場ニーズに合致する製剤を創り出すため、

さらに「高純度ナイシンA」と相乗効果を持つ数百種類の成分をスクリーニングする研究開発に打ち込み、

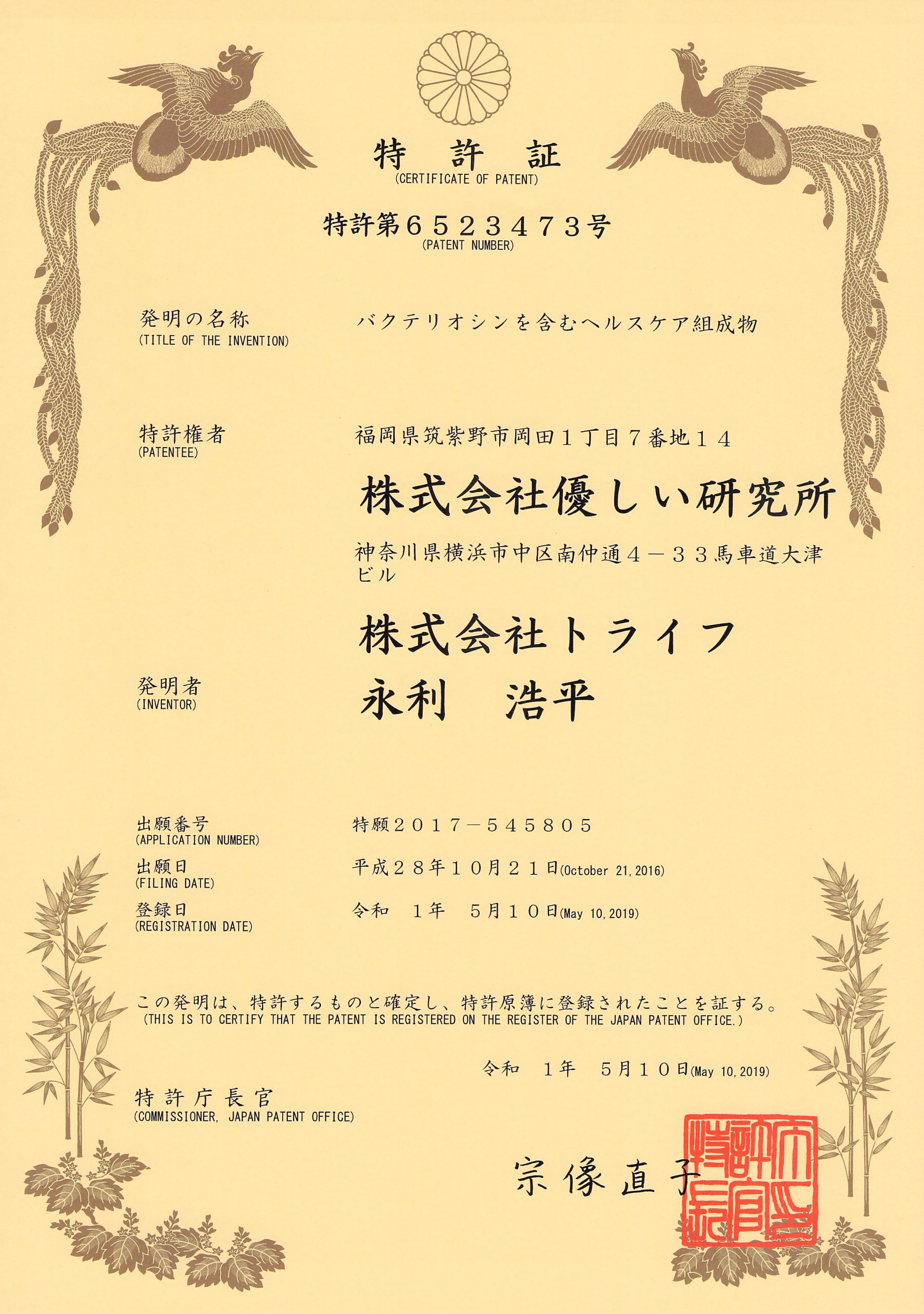

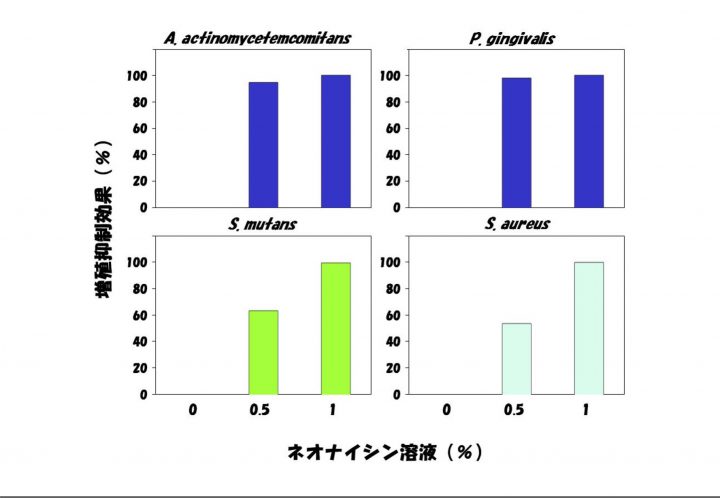

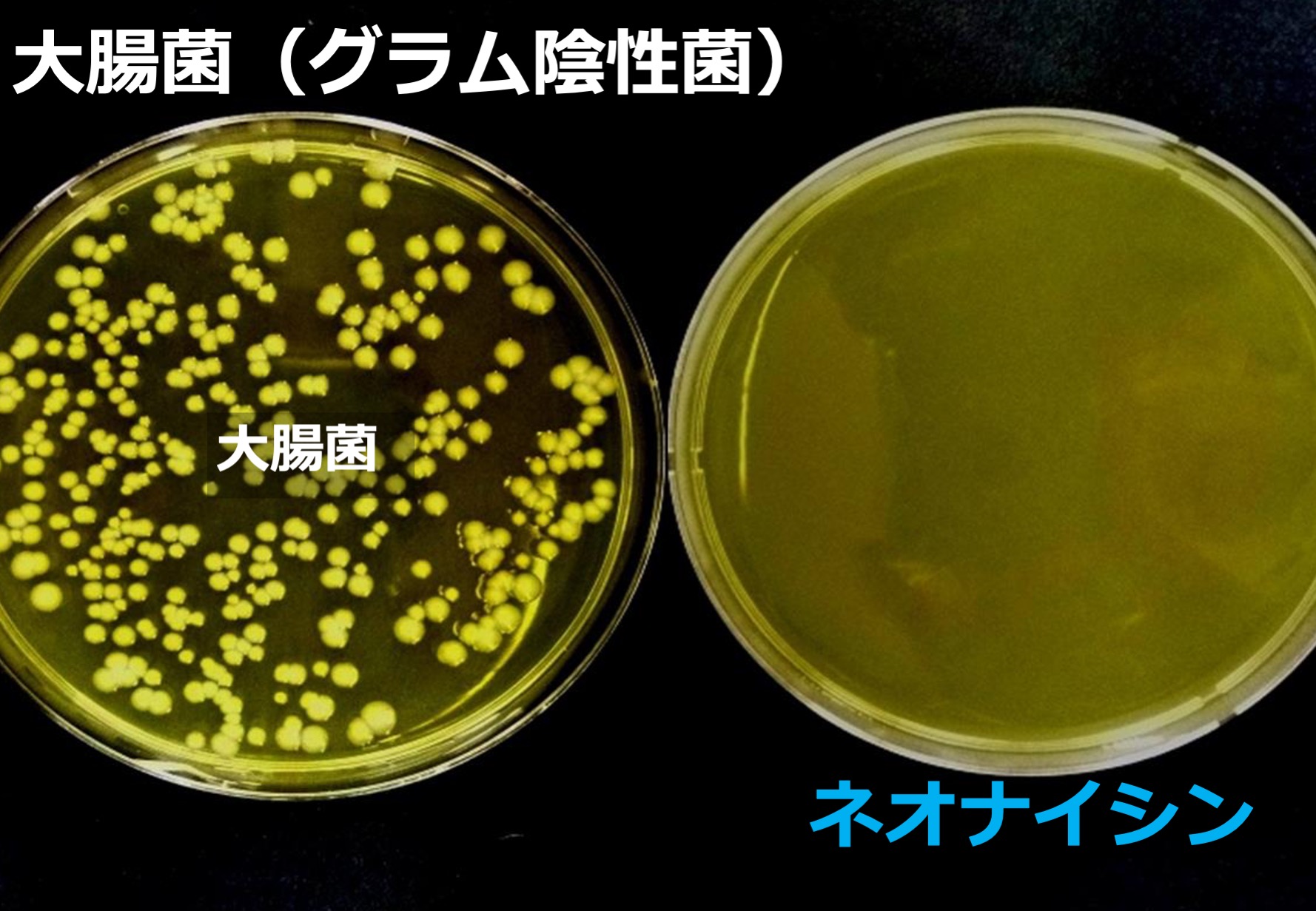

これまでのグラム陽性菌(ミュータンス菌等)だけでなく、グラム陰性菌(Pg菌・歯周トラブル原因菌・大腸菌・誤嚥性肺トラブル原因菌・口臭原因菌等)にも対応する幅広い抗菌スペクトルを持つ新しい植物由来の乳酸菌ペプチド特許製剤「ネオナイシン®」の発明に成功し、

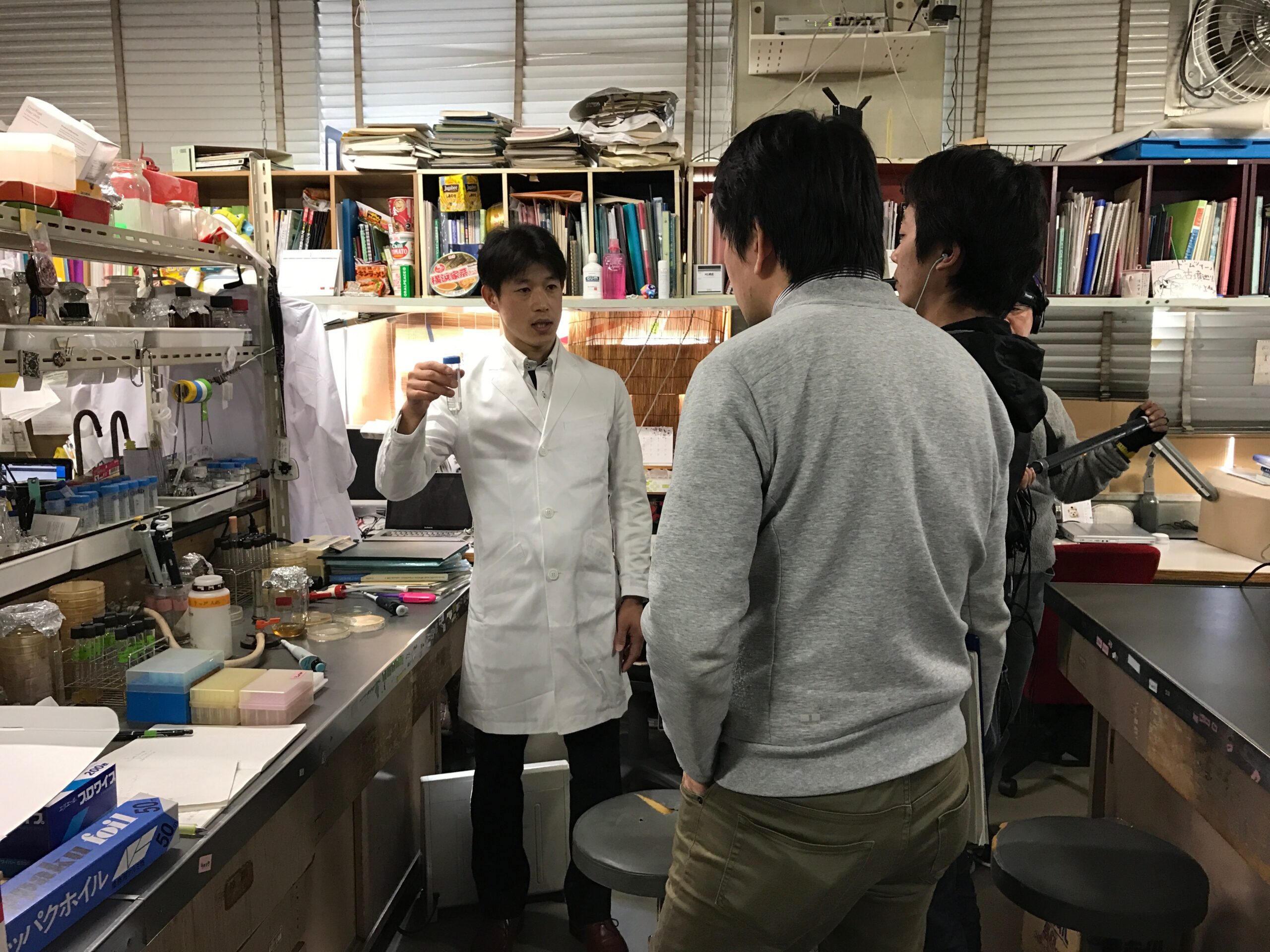

九州大学記者クラブにて研究成果を発表。

さらに2016年には人体にも安全な天然抗菌物質が世界中で待ち望まれていたカンジダ菌(酵母・真菌)にも対応する植物性食品由来の乳酸菌ペプチド特許製剤「ネオナイシン-e(evolution)®」の発明にも成功。

その研究成果が認められ2019年に恩師である園元謙二名誉教授と共に、日本農芸化学技術賞受賞の評価もいただく事になりました。そして2つの特許化が実現しました。

こうして植物性食品由来の乳酸菌ペプチド特許製剤「ネオナイシン®」そして「ネオナイシン-e®」は、高齢化が進むこの日本で、家族を想う気持ちと研究者の情熱により10年以上の歳月をかけて生み出されたのです。

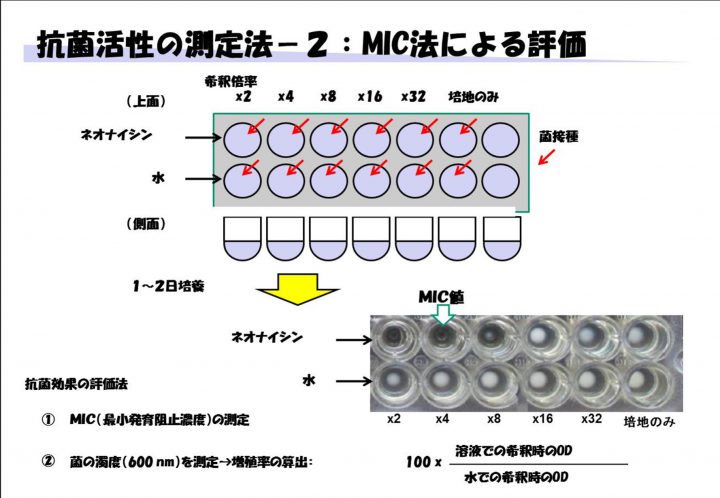

【「ネオナイシン®」研究の詳細について】

「ネオナイシン®」は、九州大学大学院農学研究院、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科、国立長寿医療研究センター口腔疾患研究部等との産学官連携による、菌で菌を制す乳酸菌抗菌ペプチド研究により開発された、植物性食品由来の乳酸菌ペプチド特許製剤です。

「食べることのできる植物由来の食品である福岡県産の『おから』から発見された清潔な菌から生産され、

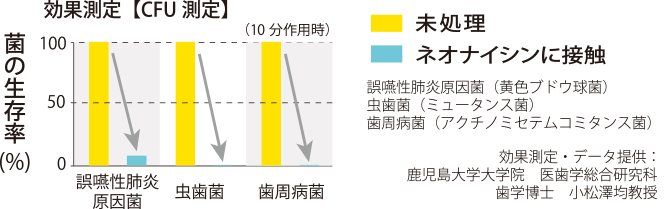

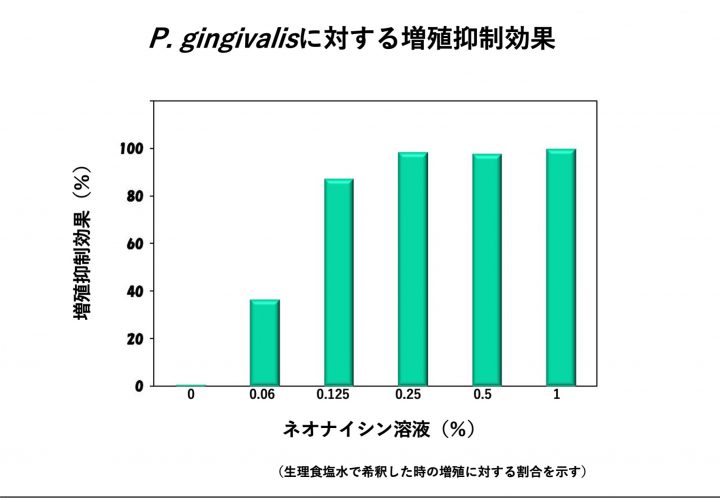

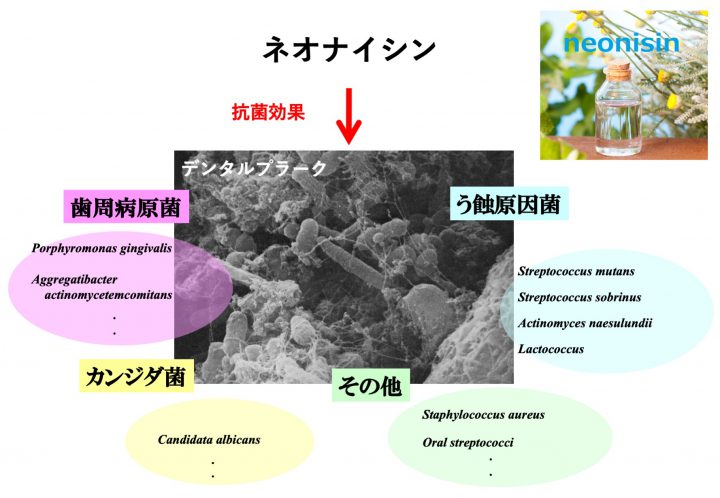

口腔内のミュータンス菌・Pg菌・歯周トラブル原因菌・大腸菌・誤嚥性肺トラブル原因菌・口臭原因菌・カンジダ菌などの幅広いトラブル原因菌に、

一般の抗菌剤・抗生物質と比べて超低濃度で瞬時にアプローチしながら、飲み込んだ場合は腸管内でアミノ酸として速やかに消化・分解され安全」である点が大きな特徴です。

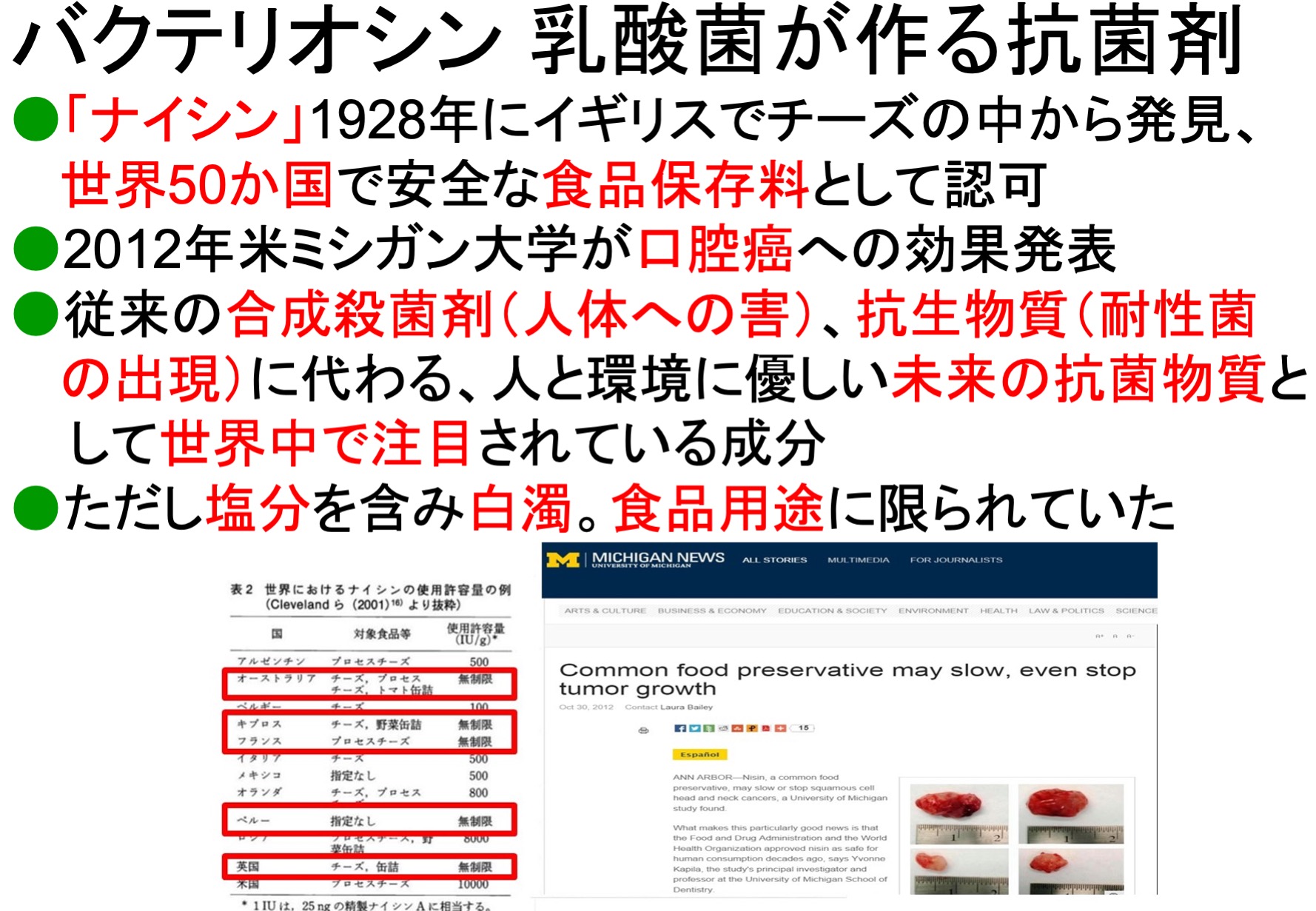

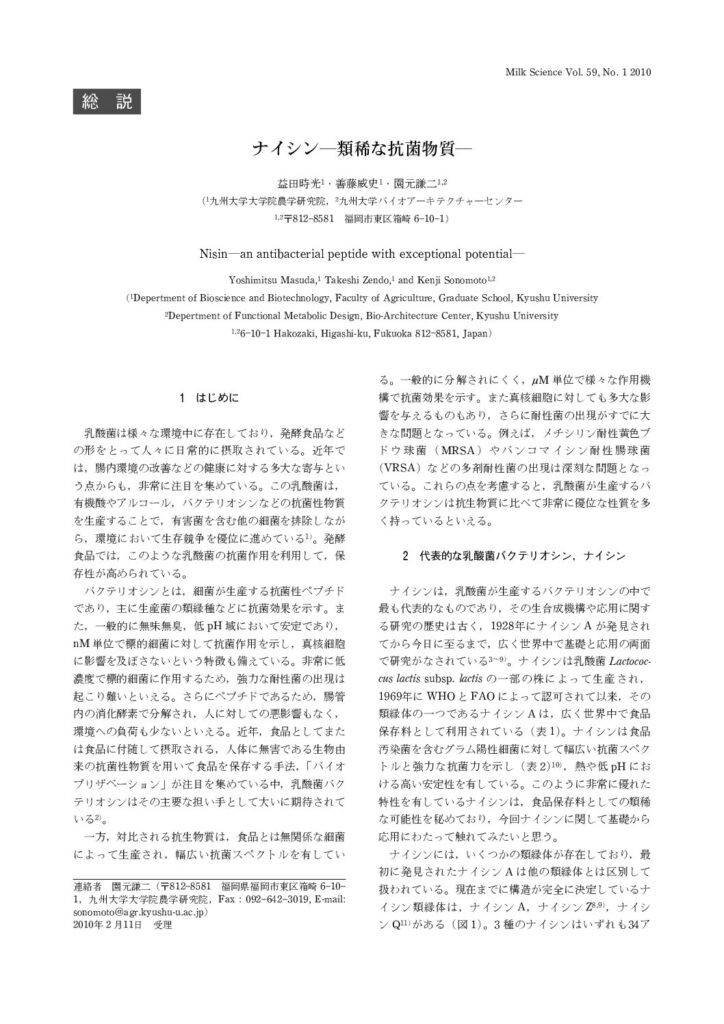

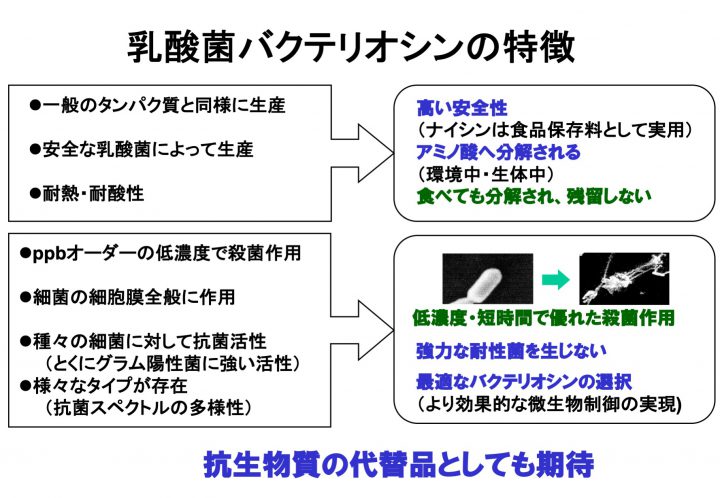

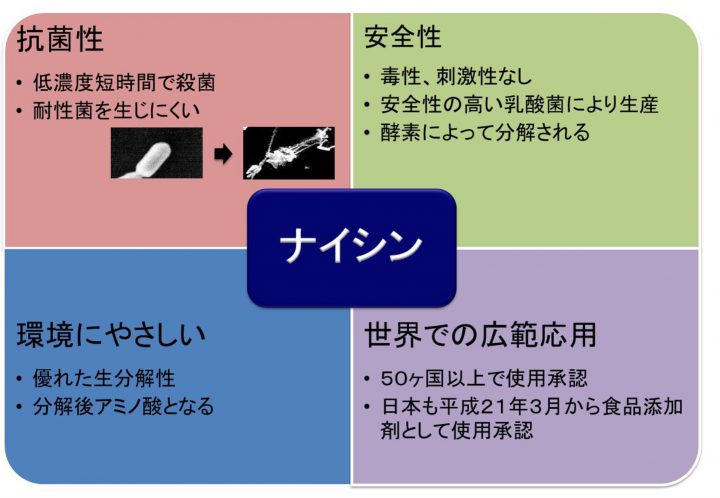

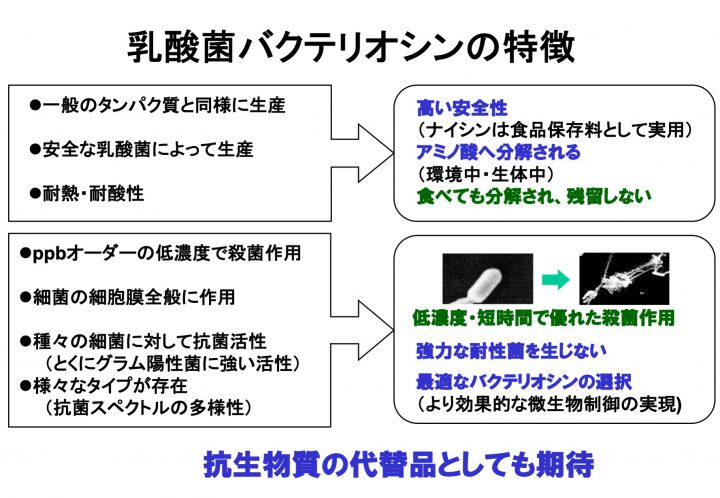

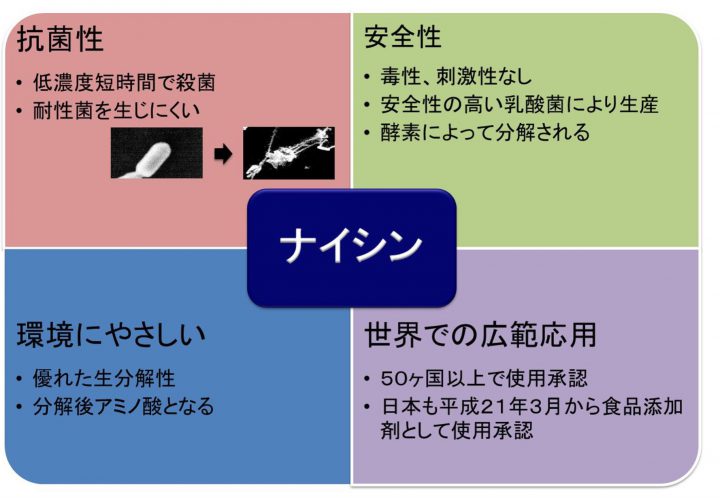

さらに数ある乳酸菌バクテリオシン(抗菌ペプチド)のなかでも、「ナイシンA」のみにある最大の、唯一の特徴は「安全性」です。

世界中では様々な乳酸菌バクテリオシン(抗菌ペプチド)が発見されていますが、WHOはじめ世界の保健機関や米国FDAでのGRAS認定、

日本の厚生労働省で安全性についての検討の結果、食用認可されているのは「ナイシンA」が唯一の乳酸菌バクテリオシン(抗菌ペプチド)であり、その他の乳酸菌抗菌ペプチドは未認可物質となっています。

乳酸菌バクテリオシン(抗菌ペプチド)のなかで「ナイシンA」のみが、世界の研究機関において人体への「安全性が担保されている特徴」があります。

また活用する乳酸菌についても、人や動物の体に住む不潔な菌、糞便由来の菌を培養したエキスの製品は、口に入れる製品、食べ物として多くの消費者は使いたくないという課題がありました。

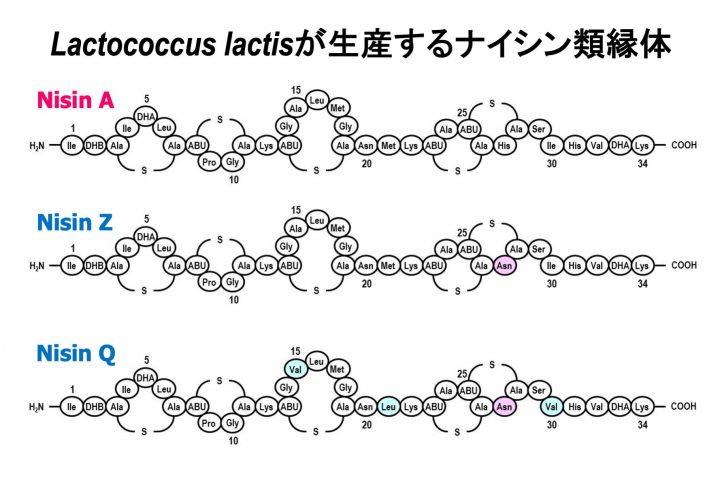

「ネオナイシン®」は、日本乳酸菌学会会長を歴任され、乳酸菌研究の世界的な第一人者である九州大学農学研究院の園元謙二名誉教授がこれまで発見した20種以上の新規乳酸菌株の中で最も優秀である、

福岡県産の豆腐の“おから”から発見した新規乳酸菌株「Lactococcus lactis(ラクトコッカス ラクティス)菌」の一種が安定的・大量に産出する乳酸菌バクテリオシン「ナイシンA」を含む発酵液を独自技術にて高度精製した「高純度ナイシンA」と「梅エキス」を組み合わせて作られます。

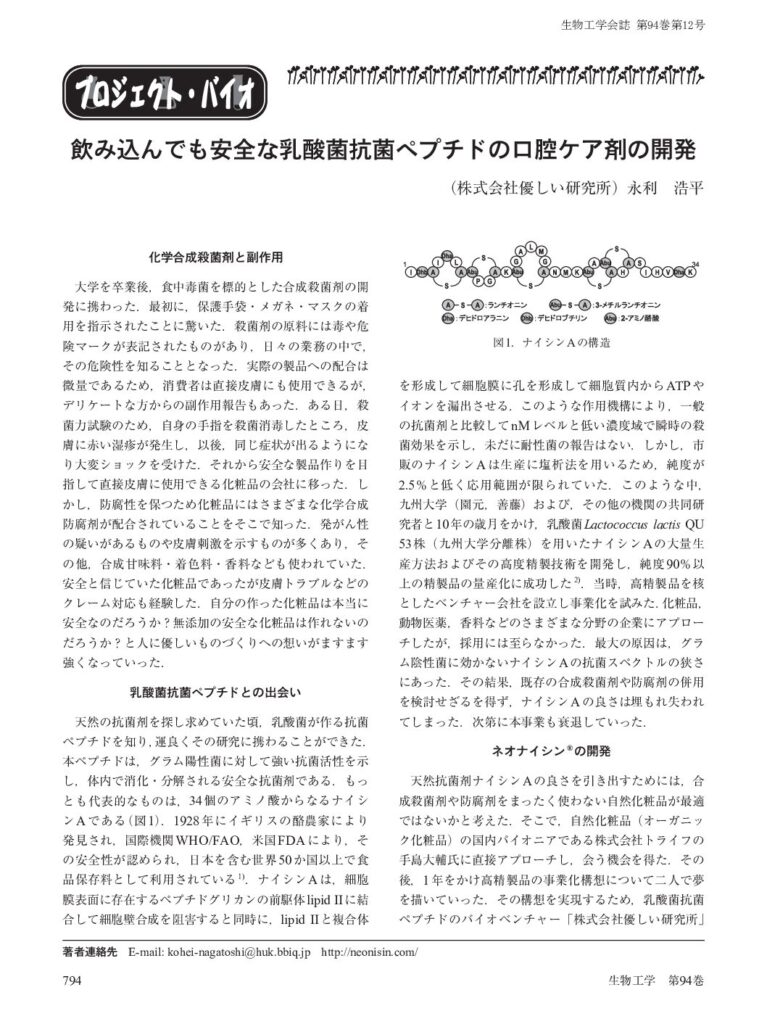

成分のひとつである「ナイシンA」は、1928年にイギリスの酪農家によってチーズの中から発見されました。それは伝統的な発酵食品であるヨーグルトやチーズ、ぬか漬けに自然に含まれているたんぱく質であり、人類が古来から食べてきた食べ物です。

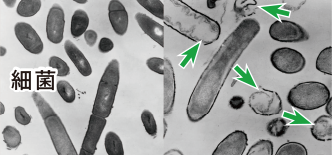

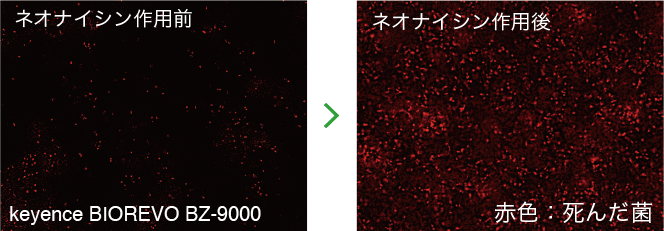

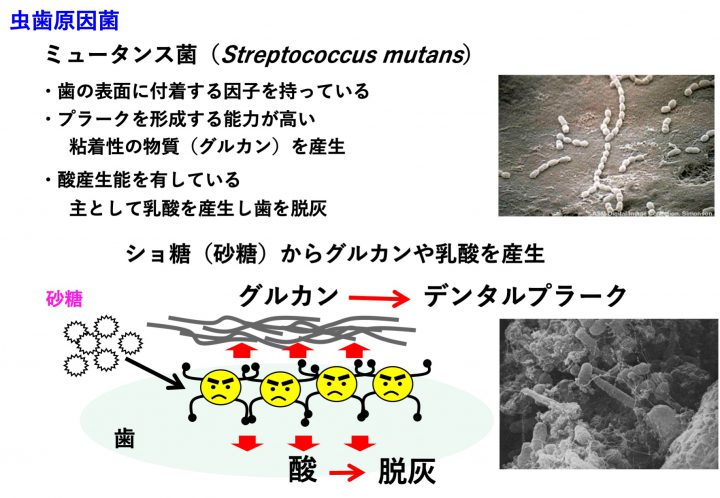

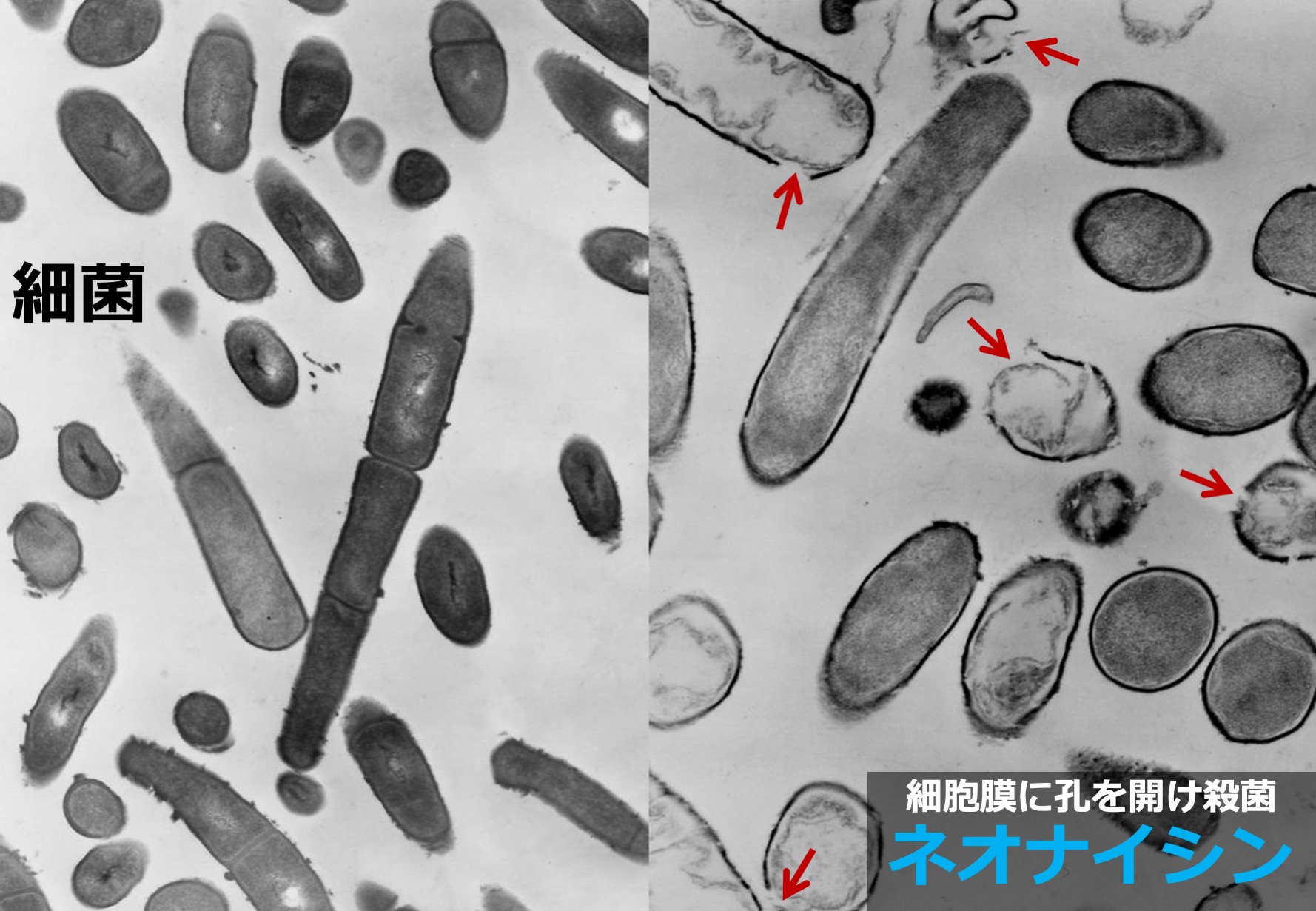

ある乳酸菌は細菌群に対して自分が生きるために敵を退治して邪魔する「たんぱく質」をつくります。これをバクテリオシンといいます。作用機構は、ターゲット細菌の細胞膜の認識部位(リピッドⅡ)に吸着し、瞬時に孔を開けて退治します。

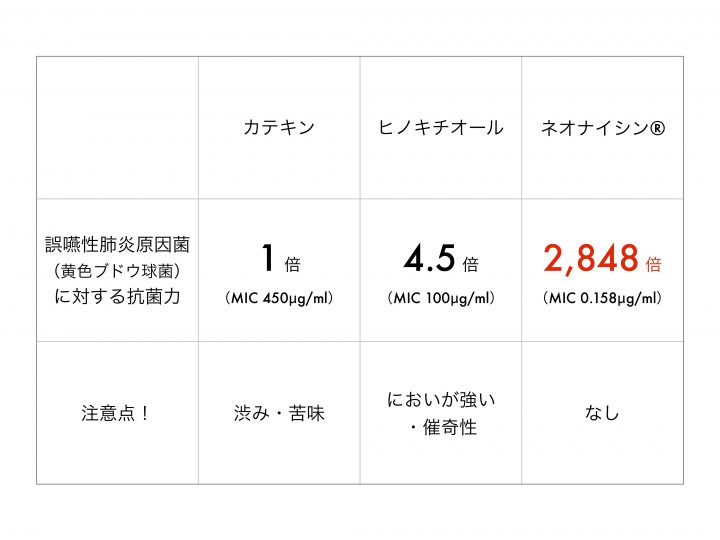

また「ナイシンA」は、一般の抗菌剤・抗生物質と比べて超低濃度(10億分の1、ppbレベル)でも高い抗菌活性を示すことも大きな特徴です。

同じく1928年にイギリスでフレミング博士によりカビの中から発見された抗生物質(ペニシリン)は、第二次世界大戦中に多くの負傷兵や戦傷者を感染症から救い、ノーベル生理学・医学賞を受賞。

その後種々の誘導体(ペニシリン系抗生物質)が開発され、医療現場に提供されてきました。抗生物質は生分解しない特徴から、血液内に溶け込み全身体内を巡り全ての菌に有用、体外に排出されても自然環境内で分解されない特徴(難分解性)があります。

一方で、口の中の細菌にアプローチしながらも飲み込んだ場合は食べ物(たんぱく質)として消化されてしまう特徴(弱点)を持つ「ナイシンA」は、前世紀の世界では医療現場での有用性は見出されず、これまで専ら食品の保存に世界中で使用されてきました。実用化は、1953年にイギリスの会社が「ナイシンA」製剤を世界で初めて販売しました。

世界的に最も有名な乳酸菌バクテリオシン(抗菌ペプチド)である「ナイシンA」は、1969年にWHOとFAOにより認可されて以来、アメリカでは1988年に一般的に安全食品(GRAS・塩やスパイスと同じように安全)認定され、経口摂取、粘膜吸収のいずれの方法でも人体に安全な天然抗菌剤として世界50か国以上で使用が認められています。

「ナイシンA」はイギリス、フランスなどでは、チーズなどへの使用許可量は無制限とされ、日本においても2009年に厚生労働省や食品安全委員会での審議を経て、また遺伝毒性試験、発がん性試験、その他の試験を全てクリアし安全な食品と認められました。

約100年間食品保存のために用いられてきた「ナイシンA」ですが、今世紀になり、口の中の汚れや細菌が誤嚥性肺炎や歯周病、虫歯、口腔カンジダ症を引き起こすことが明らかになってきた2010年以降、口の中の細菌にアプローチしながら飲み込んだ場合はアミノ酸に分解され消化されるという特徴(これまでの弱点)が現代の医療・介護現場でのニーズに合致することになります。

ゆっくり作用することで耐性菌が出現し新製剤開発と耐性菌のいたちごっことなってしまった抗生物質、間違って飲み込んだ場合に体への影響が危惧される化学合成殺菌剤を補う天然製剤として、発見から約100年後にヘルスケア分野での有用性が注目され始めました。

世界中の研究機関による研究では、「ナイシンA」の細菌のみにアプローチし真核細胞(ヒトの細胞)には影響を及ぼさない特徴、つまりこれまでの消毒剤は消毒とともに治りかけの傷口(細胞)を破壊してしまいますが、「ナイシンA」は細胞を破壊せず消毒のみ可能となる特徴から、人体への安全な衛生剤としての活用が期待されてきました。

また「ナイシンA」は即効性の特徴から耐性菌を作らないこと、グラム陽性菌であるMRSA、VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)などの多剤耐性菌(院内感染菌など抗生物質が効かない耐性を備えた菌)も殺菌、また超低濃度で高い抗菌活性を示すことから、抗生物質が殺菌できなくなった耐性菌への活用が期待されています。

2012年には、ポリオワクチンの開発で著名なアメリカ・ミシガン大学が、英医学誌「Cancer Medicine」(2012; 1: 295-305)に発表した論文の中で、「ナイシン」の人類医学にとっての新たな可能性を報告しています。

Common food preservative may slow, even stop tumor growth

Food preservative kills cancer cells, superbugs

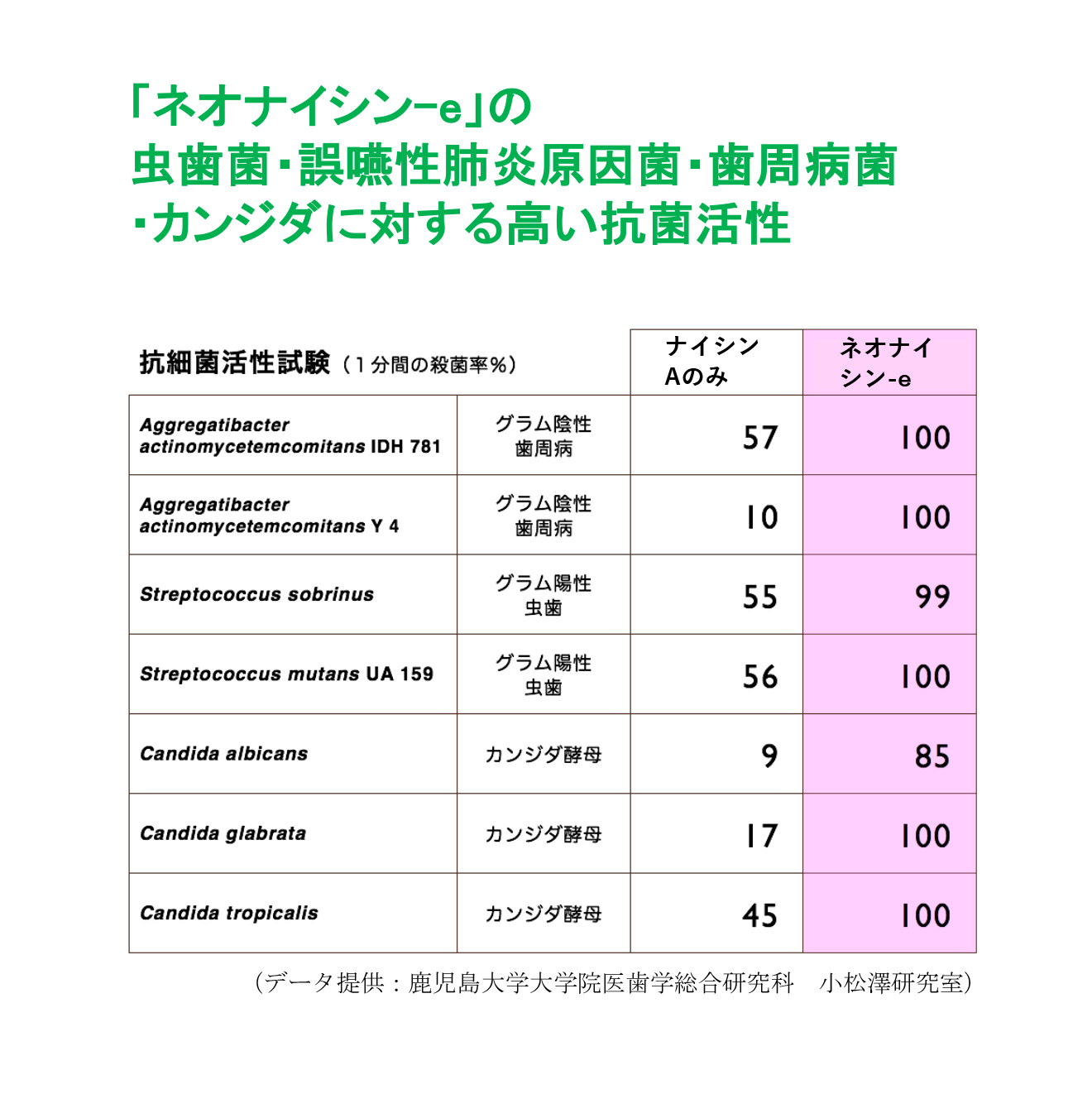

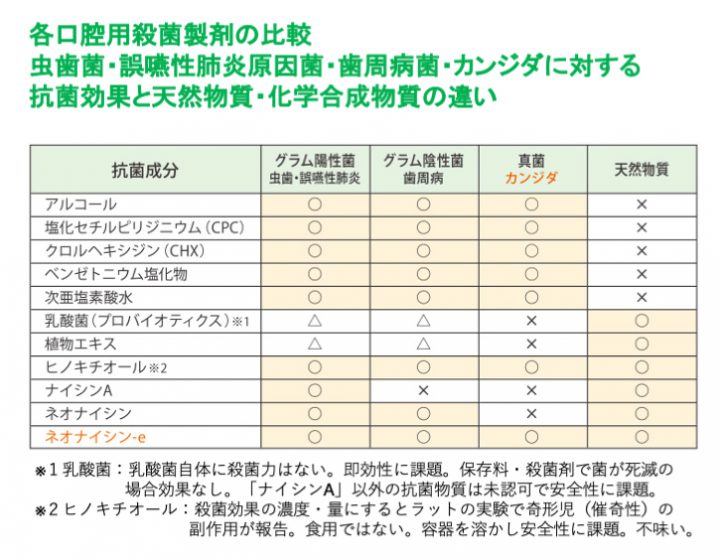

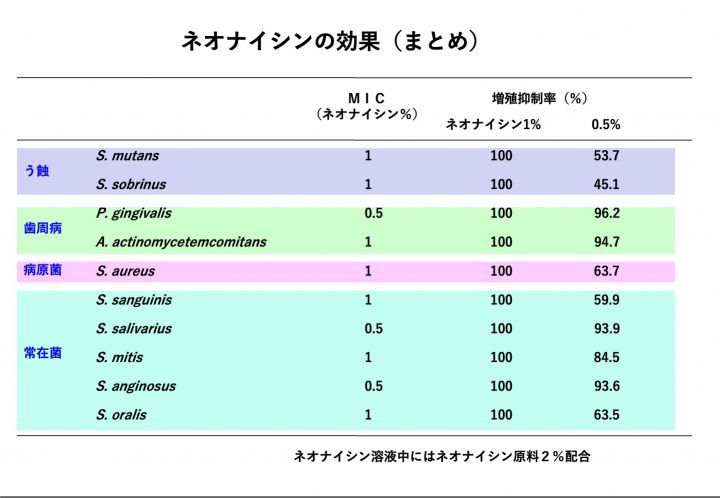

しかし「ナイシンA」は、「グラム陽性菌」(口の中では虫歯菌等のみ)にしか効果がなく、歯周病菌や誤嚥性肺炎原因菌、口臭の原因である「グラム陰性菌」、また「カンジダ(酵母・真菌)」には抗菌活性を示さない課題がありました。

虫歯の罹患率が下がる一方で、高齢化が進むなか歯周病や誤嚥性肺炎、口腔カンジダ等が増加する現代において、口腔内のトラブル原因菌である「グラム陽性菌(ミュータンス菌・虫歯菌など)」・「グラム陰性菌(Pg菌・歯周病菌・誤嚥性肺炎原因菌など)」・「カンジダ菌」を網羅する抗菌剤が求められていました。

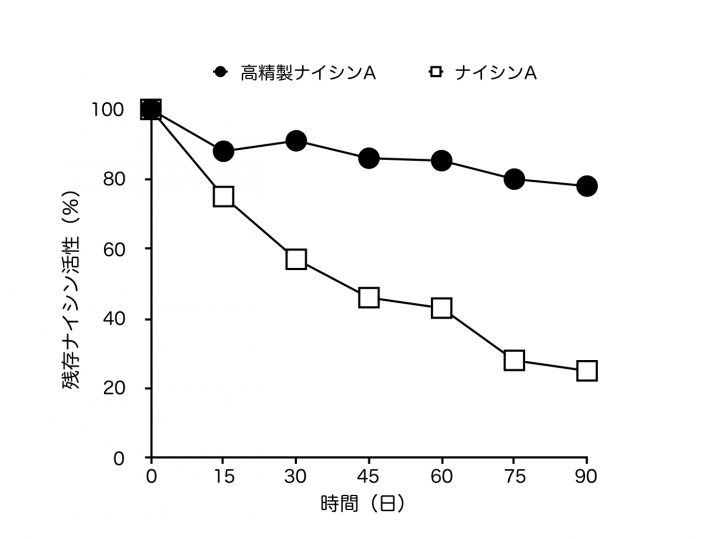

そして一般的な「ナイシンA」は安定性が低く分解しやすく、また塩分が多く白濁し臭いがあるものとなります。塩辛く濁ったお味噌汁のようなものなので、用途としては塩分を用いるハムやソーセージ、チーズといった食品の天然保存料に用途は限定されていました。

もし口腔ケア用製剤として期待できる量を用いる場合は味と匂いに影響し、ごく少量また「ナイシンA」単独ではその働きと安定性に課題があります。

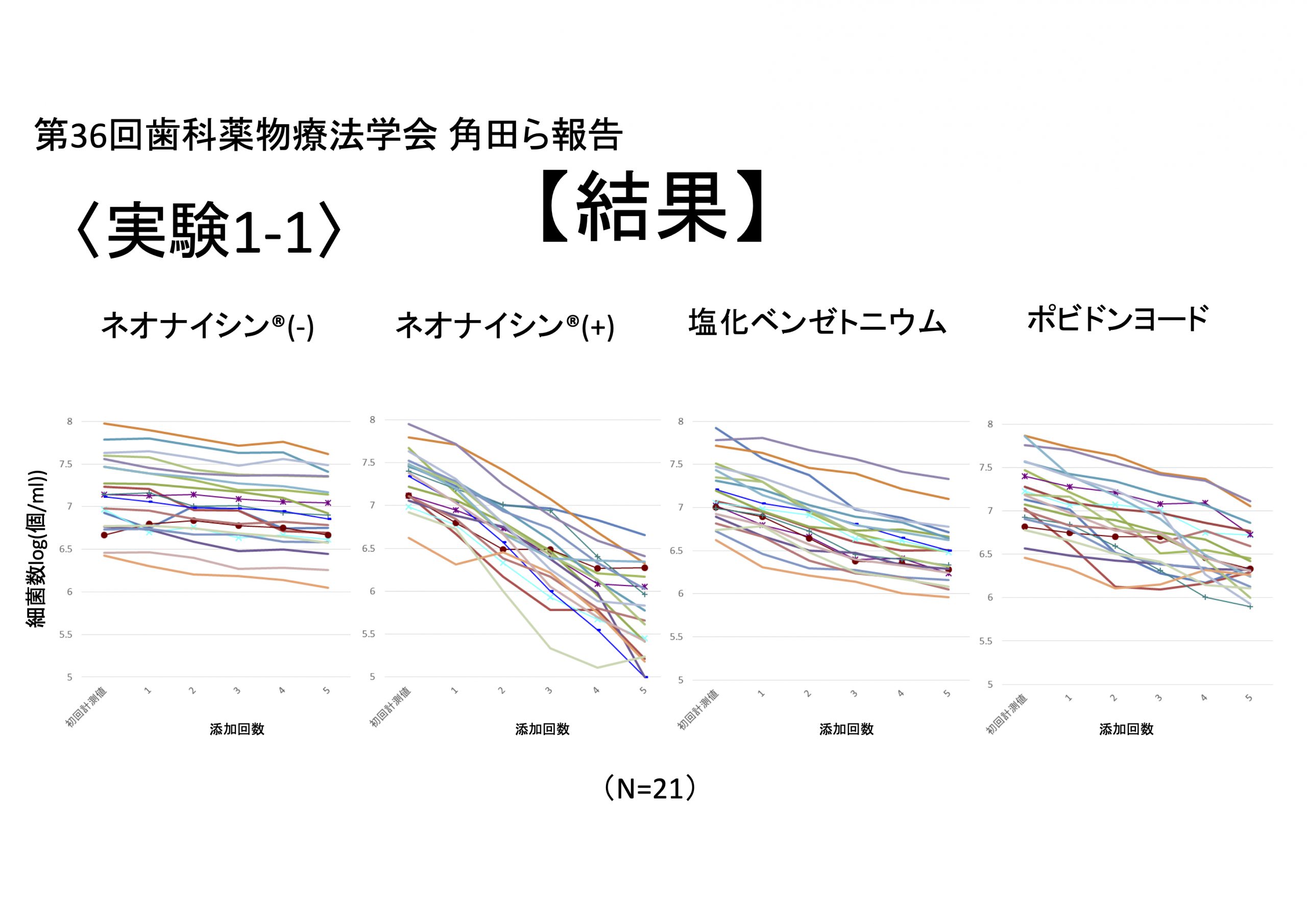

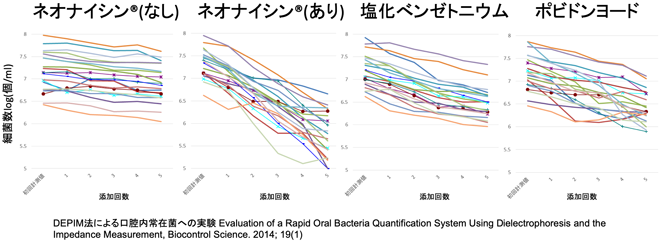

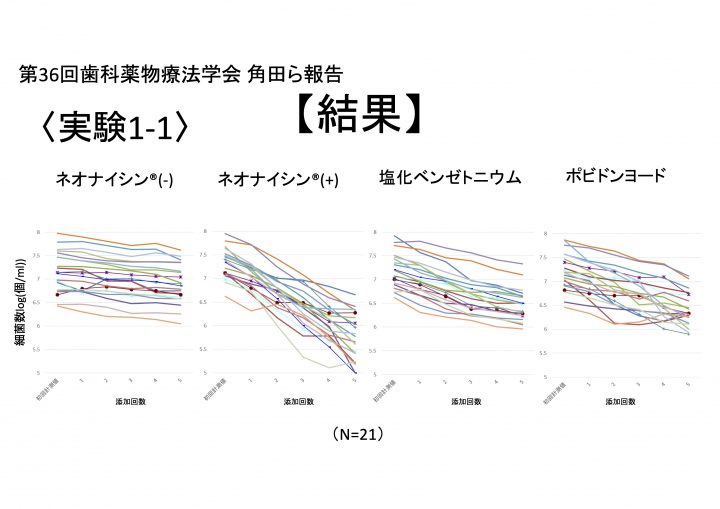

そこで、このたび我が国、日本の産学官研究プロジェクトにより、そのまま口に入れても気にならない品質(味・臭い・安定性)の「ナイシンA」を目指し独自の分離精製技術の開発に力を注ぎ、

10年以上の研究開発を経て高純度、塩フリー、液状で溶解性に優れ安定性の高い高精製の「高純度ナイシンA」を発明することが出来たのです。

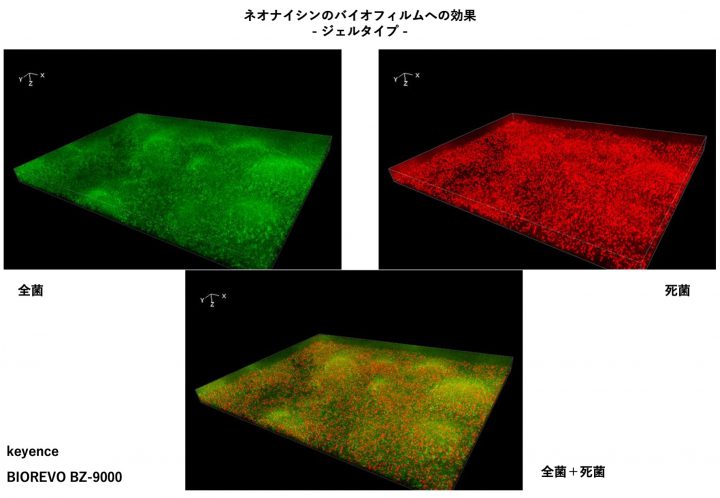

さらに「梅エキス」を独自の配合比で組み合わせることで今までの「ナイシンA」の弱点を克服し、グラム陽性菌からグラム陰性菌までの幅広い抗菌スペクトルを持つ、

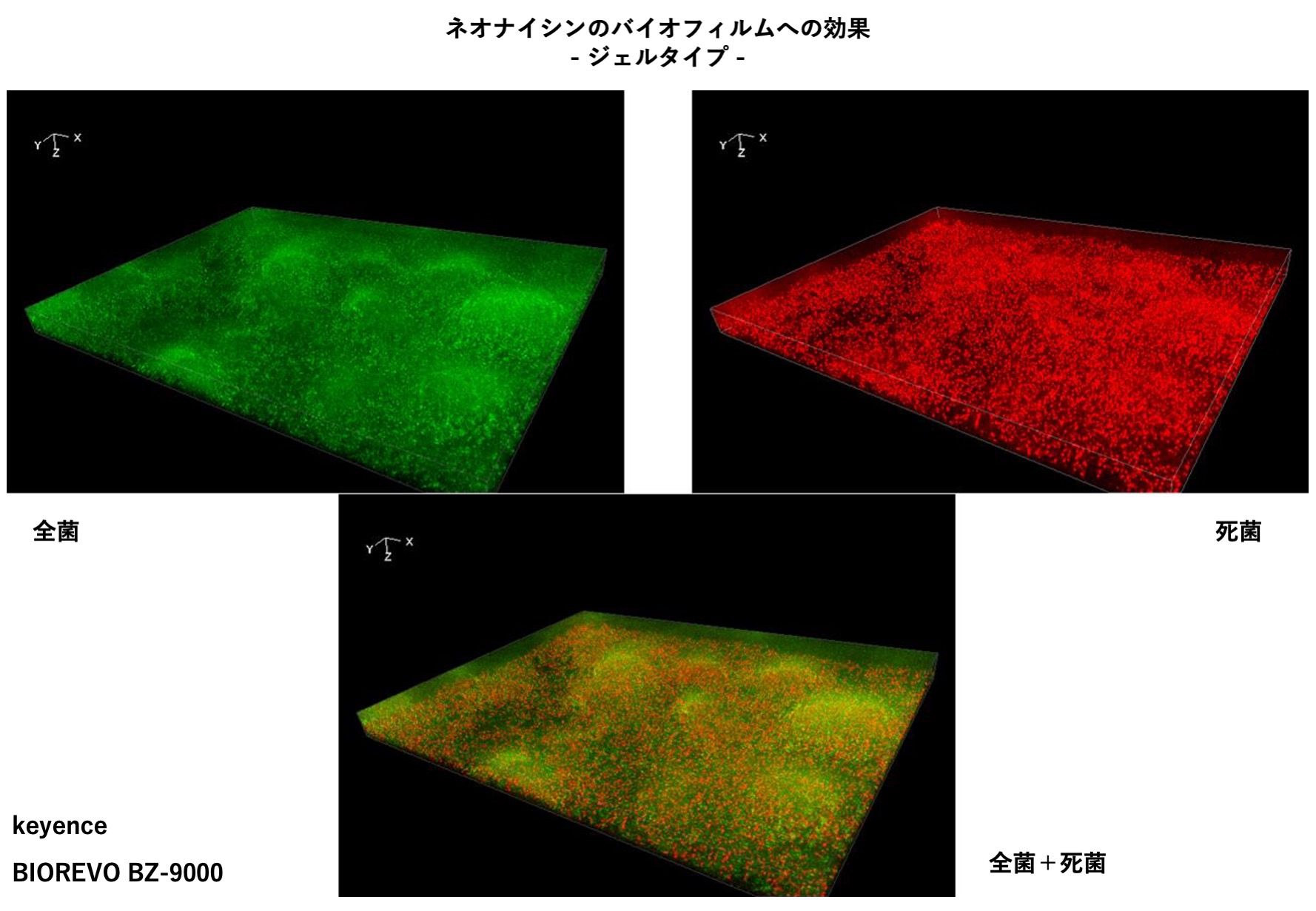

またバイオフィルム(プラーク・歯垢・細菌の塊)の中にも浸透作用するという、

臨床効果と安全性を両立する、植物性食品由来の清潔な、口腔ケア用製剤として理想的な乳酸菌ペプチド特許製剤「ネオナイシン®」の発明と特許取得に至りました。

【新しい時代に世界で求められる日本の技術「ネオナイシン®」】

そしてさらに、地球全体の気候変動や世界的な環境破壊が進む中、今後「ネオナイシン®︎」は天然抗菌素材として、世界でますます注目されています。

それは、従来の合成殺菌剤や抗生物質にはないもう一つの優れた特徴である「生分解性」が高いという点です。

「生分解性」に優れるという特徴は、未来の「ネオナイシン®︎」の応用に大きく関わっていくと思われます。

「ネオナイシン®︎」の分解物はアミノ酸や小さなペプチド(アミノ酸がいくつか結合したもの)という自然界に存在する物質であるため、目的の抗菌性の役目を終えたのち、自然界の生態系で速やかに代謝・再利用され、環境への影響や汚染のリスクもきわめて低い特徴があるためです。

まさに日本の国立研究機関の技術革新・グリーンテクノロジーにより生み出された、これまでにない環境調和型の天然抗菌剤と言えます。

一方、石油由来の合成殺菌剤や抗生物質、濃縮植物抗菌剤などの多くは分解しにくい「難分解性」という特徴を持っており、また分解したとしてもその分解物が自然界で毒性を示したりすることもあります。

その毒性作用は強く長く続くため、自然界の生態系とくに微生物生態系に対して悪影響を及ぼすことが懸念されています。

昨今、先進国はじめ世界中で、難分解性のプラスチックごみが海洋生態系に悪影響を及ぼしているといった問題が話題になっており、

生分解性の良いプラスチックへの切り替えや環境汚染リスクの少ない容器への代替など、環境に調和した「生分解性」に優れた原料への関心が世界的に大いに高まっています。

これらの世の中の方向性は逆行することなく、未来においては、地球にとって優しく、持続可能性が高く、人類に有益な新しい抗菌剤が世の中の主流に取って代わっていくものと容易に想像できます。

また「ネオナイシン®︎」は限られた化石原料である石油から作られるものではなく、植物由来のおからの中に住む乳酸菌と少量の食用植物という持続可能性の高い、環境への負荷の少ない材料から作れるという特徴もあります。

このような背景の中、次世代に美しい地球を残すためにも「ネオナイシン®︎」は環境調和型の新しい天然抗菌剤として、将来さまざまな分野での応用が期待されているのです。

約100年前にイギリスで発見された「ナイシンA」が、その100年後に世界一の高齢化国となったこの日本で、高齢化による社会的ニーズに対して日本の研究機関の技術革新により、新たな用途が見出されました。

そして2013年、世界で初めて乳酸菌バクテリオシン・乳酸菌抗菌ペプチドの医療・ヘルスケア用途への道を拓くこととなったのです。

*物質として、九州大学農学部、鹿児島大学歯学部における研究から、細菌に対する抗菌活性が優位に認められる実験データや論文などを多く発表、特許庁により特許を取得している物質であり、優れた抗菌力を有するという事実が客観的に証明できるため

*物質として、人類が数千年間食してきたチーズから約100年前にイギリスで発見され、WHOや世界中50カ国の保健機関で安全な食品として認められ、日本においても食品安全委員会での審議、遺伝毒性試験、発がん性試験、その他の試験を全てクリアし安全な食品として厚生労働省にて認可され、米国ではGRAS認定もされている「ナイシンA」と、古来から日本人が食してきた食品である梅エキスから作られることから、飲み込んだ場合の安全性が世界中の保健機関において客観的に証明できるため

* 清掃助剤

「ネオナイシン®」メディア掲載情報

ネオナイシン®の研究成果については、2012年12月19日に九州大学記者クラブにて発表され、多くのメディアに取り上げられました。その他映像や記事はWebでご覧いただけます。

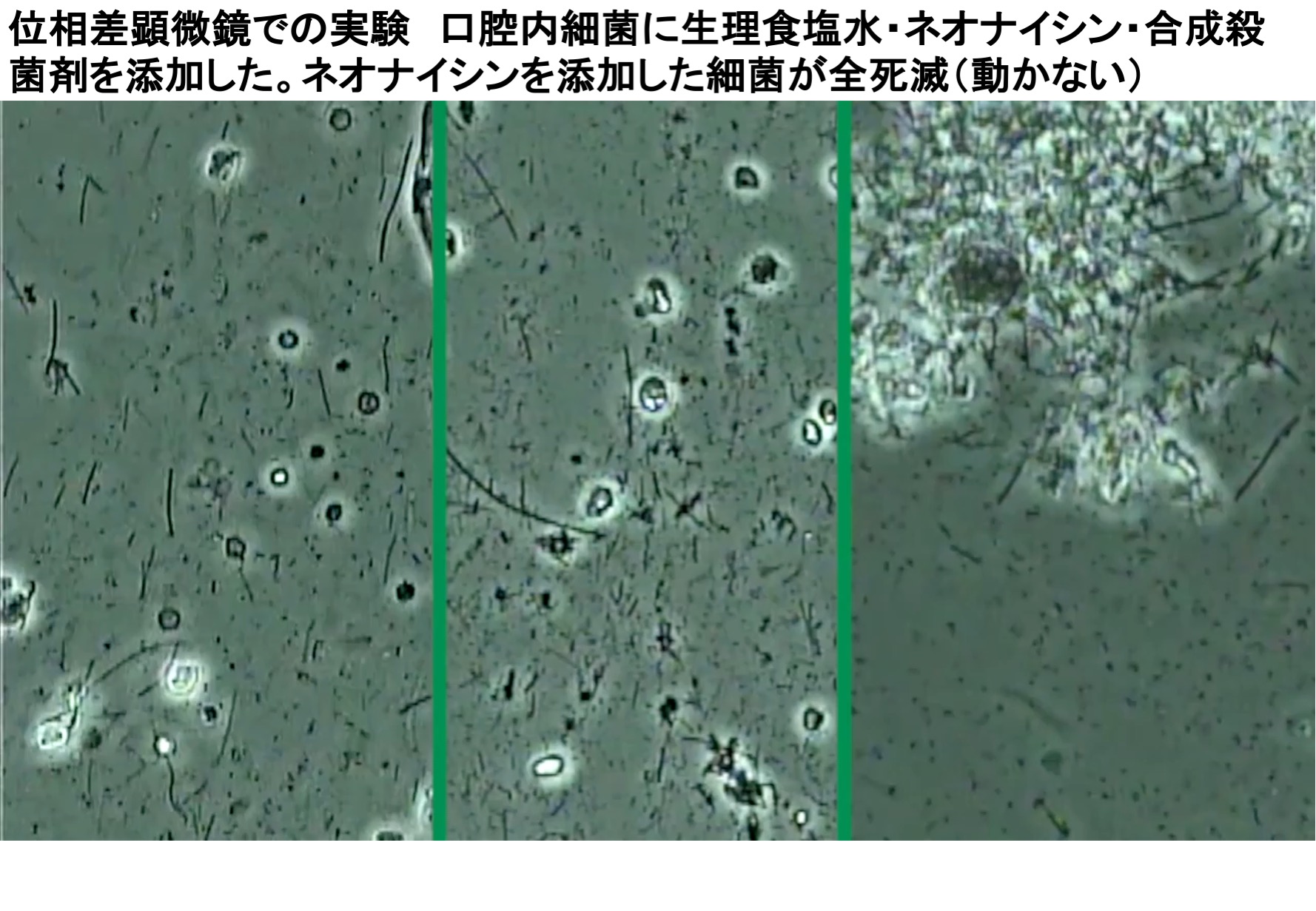

「口腔内細菌へのネオナイシン®︎効果実験動画」

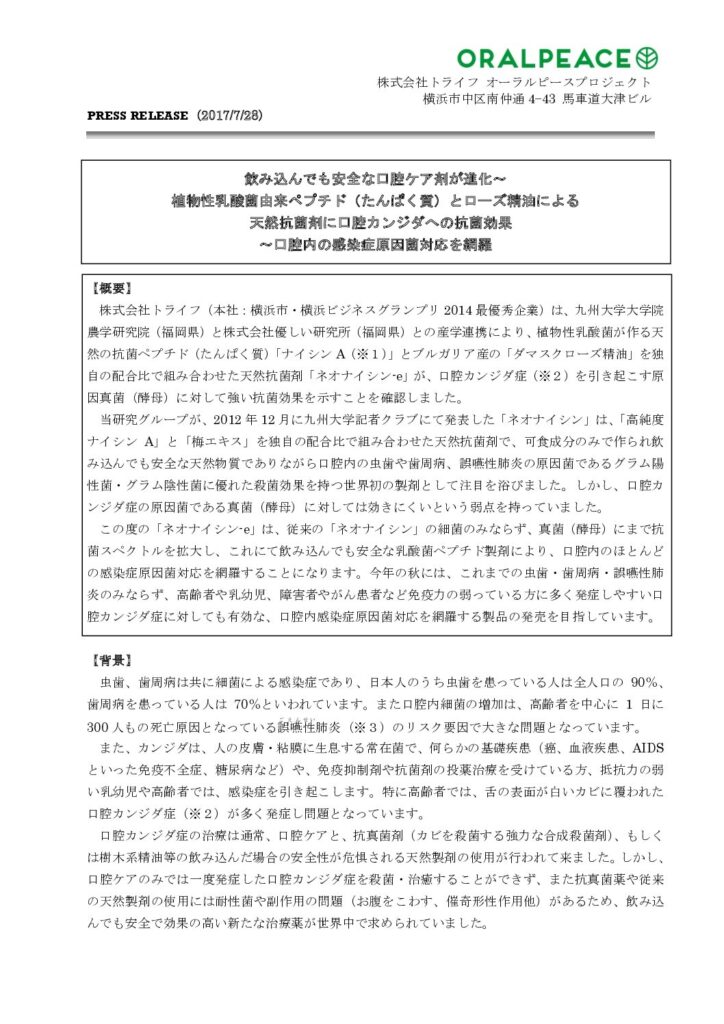

そして、口腔カンジダにも対応する

「ネオナイシン-e®」へ

飲み込んでも安全な乳酸菌バクテリオシン製剤「ネオナイシン®」が進化〜

植物性食品由来の乳酸菌バクテリオシン(抗菌ペプチド)とローズ精油による

天然抗菌剤「ネオナイシン-e(evolution)®」にカンジダへの効果

〜感染症原因菌対応を網羅

カンジダは、人の皮膚・粘膜に生息する常在菌で、何らかの基礎疾患や、免疫抑制剤や抗菌剤の投薬治療を受けている方、抵抗力の弱い乳幼児や高齢者では、感染を引き起こします。

特に高齢者では、舌の表面が白いカビに覆われた口腔カンジダ(※) が多く発症し問題となっています。

口腔カンジダの治療は通常、口腔ケアと、抗真菌剤(カビを殺菌する強力な合成殺菌剤)が用いられて来ました。

しかし、口腔ケアのみでは一度発症した口腔カンジダを殺菌・治癒することができず、また抗真菌薬の使用には耐性菌や副作用の問題(お腹をこわす他)があるため、飲み込んでも安全で効果の高い新たな治療剤が世界中で求められていました。

ネオナイシン-e® の開発

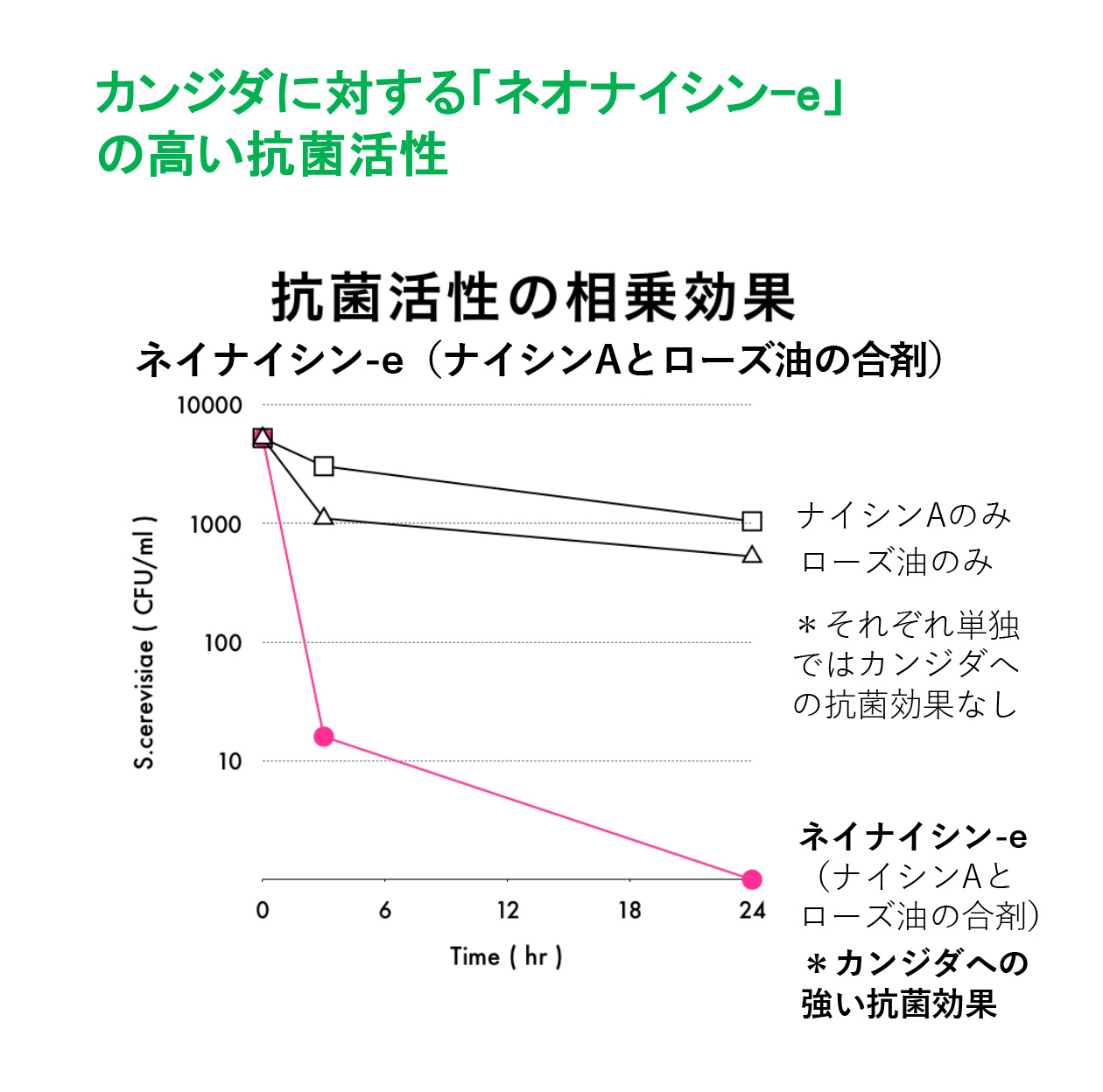

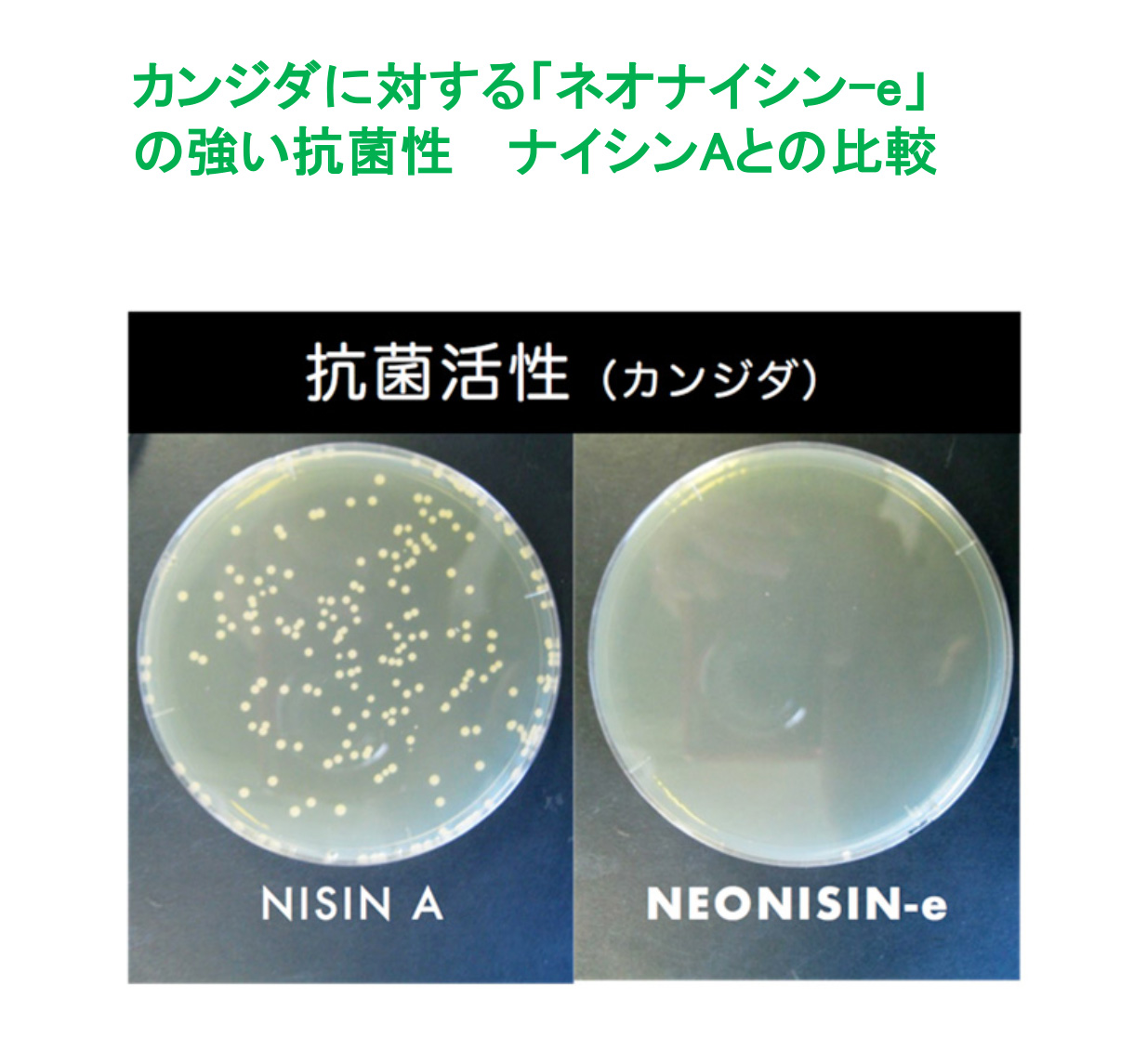

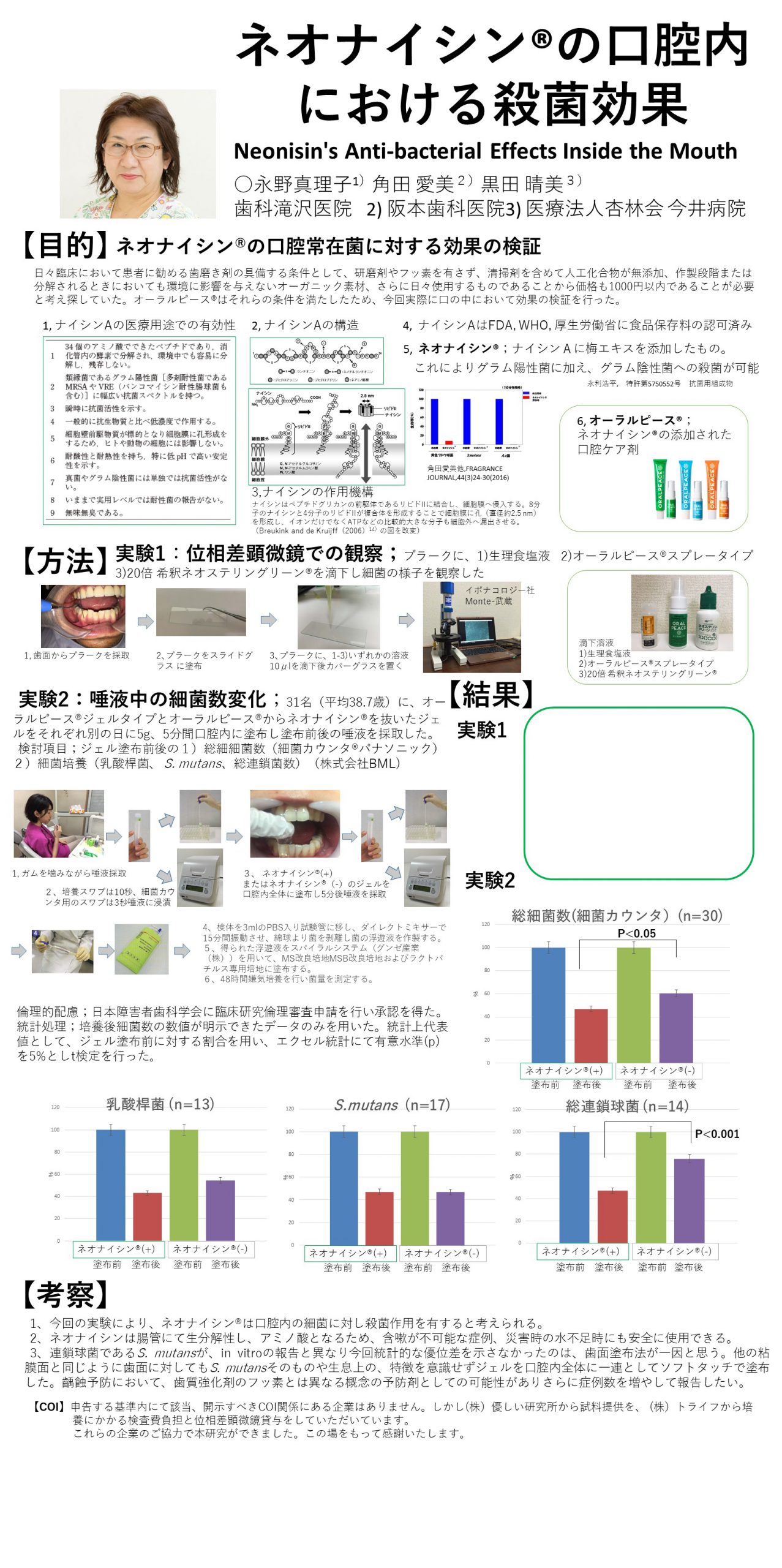

ネオナイシン®は、グラム陽性菌、グラム陰性菌等の細菌に対して優れた効果を示しますが、真菌(酵母)には効きにくいという弱点を持っていました。

そこで、このネオナイシン®の弱点を補完するため、さまざまな天然物質の選定試験を行った結果、酵母に対して微量の「ダマスクローズ精油」に「ネオナイシン®」との相乗効果を見出しました。

以前より「ダマスクローズ精油」は、抗菌作用があると言われておりますが、一定の濃度が必要で、微量ではほとんど効果は見られませんでした。

しかし、「高純度ナイシン」と微量の「ダマスクローズ精油」を独自の配合比で組み合わせた乳酸菌ペプチド製剤「ネオナイシン-e®」は、効果の増強が見られました。

「ネオナイシン-e®」は、従来の「ネオナイシン®」の進化版となります。これにて飲み込んでも安全な乳酸菌抗菌ペプチド製剤により、口腔内のほとんどの感染原因菌対応を網羅することになります。

ブルガリア産ダマスクローズ

ネオナイシン-e® の特徴

※「口腔カンジダ症」

口腔カンジダ(oral candidiasis)とは、口腔内の常在菌であるカンジダの日和見感染による感染。

何らかの基礎疾患や、抵抗力の弱い乳幼児や高齢者、免疫抑制剤や抗菌薬の投薬治療を受けているといった全身的因子により発症、乳白色苔状の斑点が粘膜にみられます。

口腔カンジダの治療は通常、口腔ケアと、抗真菌剤(カビを殺菌する強力な合成殺菌剤)の使用が行われて来ました。

しかし、口腔ケアのみでは一度発症した口腔カンジダを殺菌・治癒することができず、また抗真菌薬の使用には耐性菌や副作用の問題(お腹をこわす他)があるため、飲み込んでも安全で効果の高い新たな治療剤が世界中で求められていました。

※「カンジダ・アルビカンス」

カンジダ・アルビカンスは、酵母で口腔カンジダの原因菌の一種です。

元来はヒトの体表や消化管、膣粘膜に生息し、体調が悪くなると病変を起こす日和見感染の原因となるものです。